耳朵异味是什么原因引起的

耳鼻喉科编辑

医心科普

耳鼻喉科编辑

医心科普

耳鼻喉科编辑

医心科普

耳鼻喉科编辑

医心科普

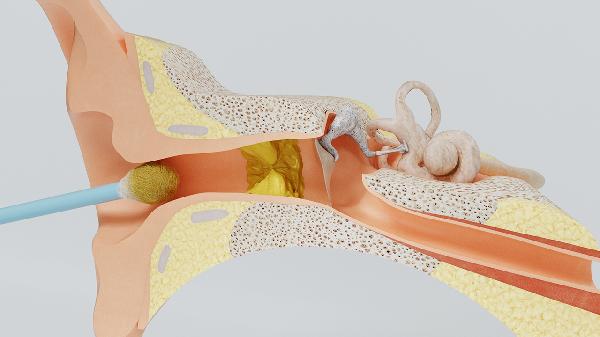

耳朵异味可能与外耳道炎、耵聍栓塞、真菌感染、中耳炎、皮脂腺分泌异常等因素有关。外耳道炎通常由细菌感染或过敏反应引起,表现为耳道红肿、疼痛伴分泌物;耵聍栓塞因耳垢堆积过多导致阻塞,可能伴随听力下降;真菌感染常见于潮湿环境或滥用抗生素,耳道可见白色絮状物;中耳炎多继发于上呼吸道感染,可能出现耳闷、流脓;皮脂腺分泌旺盛时,油脂氧化会产生特殊气味。若异味持续或伴随其他症状,建议及时就医检查。

外耳道炎主要由细菌感染或过敏原刺激引发,常见于游泳后耳道进水或频繁掏耳。患者耳道皮肤会出现充血、水肿,黄色脓性分泌物可能散发腐败气味。急性期可能伴随剧烈疼痛和瘙痒,慢性期则以脱屑和潮湿感为主。治疗需使用氧氟沙星滴耳液、盐酸洛美沙星滴耳液等抗菌药物,严重者需口服头孢克洛分散片。保持耳道干燥,避免使用棉签过度清洁。

耵聍腺分泌过多或耳道狭窄可能导致耳垢堆积,形成硬块后易滋生细菌产生酸臭味。常见症状包括耳闷、耳鸣及传导性听力减退,部分患者掏耳时可见黑褐色块状物。可使用碳酸氢钠滴耳液软化耵聍,由医生用吸引器或耵聍钩取出。避免自行挖耳导致鼓膜损伤,反复栓塞者建议每3-6个月专业清理。

耳道真菌病多见于南方潮湿地区或长期使用抗生素人群,曲霉菌或念珠菌感染会在耳道形成菌丝团块。典型表现为白色、灰色绒毛状分泌物,伴有顽固性瘙痒和霉味。确诊需取分泌物镜检,治疗选用克霉唑滴耳液或硝酸咪康唑乳膏,严重者口服伊曲康唑胶囊。日常需保持耳道通风,避免共用挖耳工具。

化脓性中耳炎时,鼓室积液经穿孔的鼓膜流出会产生腥臭味分泌物,多继发于感冒或鼻炎。急性期有搏动性耳痛和发热,慢性期可见持续流脓和鼓膜穿孔。需用盐酸左氧氟沙星滴耳液控制感染,配合桉柠蒎肠溶软胶囊促进黏液排出。反复发作者需行鼓室成形术,平时应避免用力擤鼻。

油性肤质者耳周皮脂腺分泌旺盛,油脂氧化后可能产生类似奶酪的气味。这种情况常见于青春期或激素紊乱人群,耳廓褶皱处可见黄色油性分泌物。建议每日用中性洗面奶清洁耳周,避免高糖高脂饮食。若合并毛囊炎,可外用夫西地酸乳膏,顽固性分泌异常需检查雄激素水平。

日常应注意避免用尖锐物品掏耳,游泳时佩戴耳塞防止进水。油性耳垢体质者可定期用生理盐水清洁耳廓褶皱,发现耳道流脓、听力下降或持续异味时应及时就诊耳鼻喉科。饮食上减少辛辣刺激食物摄入,适当补充维生素B族有助于维持皮肤黏膜健康。耳道潮湿时可用吹风机低温档保持干燥,但需保持20厘米以上距离避免烫伤。