血管介入治疗的副作用有哪些

心血管内科编辑

医语暖心

心血管内科编辑

医语暖心

心血管内科编辑

医语暖心

心血管内科编辑

医语暖心

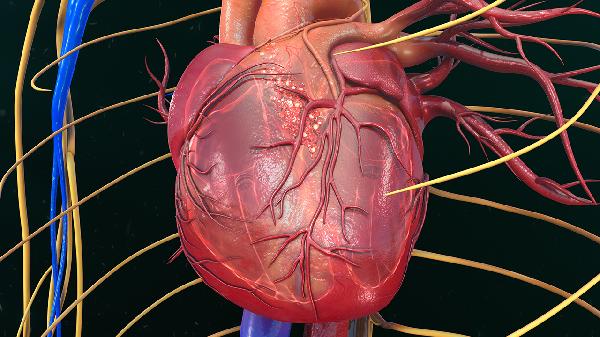

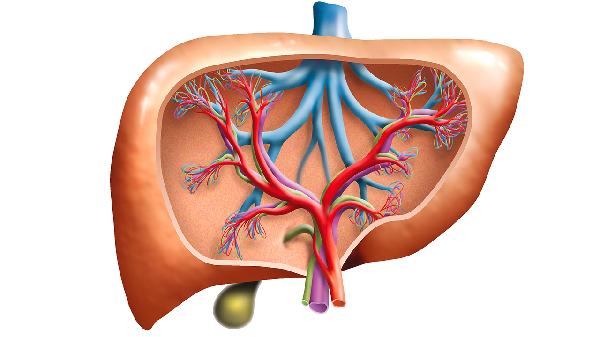

血管介入治疗可能出现的副作用主要有穿刺部位出血或血肿、血管损伤、造影剂相关反应、血栓形成、感染等。血管介入治疗是一种微创方式治疗血管疾病的方法,通过导管技术进行诊断或治疗,虽然创伤小,但仍存在一定风险。

血管介入治疗需要在皮肤和血管上进行穿刺,可能导致穿刺点出血或局部血肿。轻微出血通常可自行停止,严重时可能需要压迫止血或外科处理。术后需密切观察穿刺部位,避免剧烈活动,防止血肿扩大。部分患者因凝血功能异常或服用抗凝药物,出血风险更高。

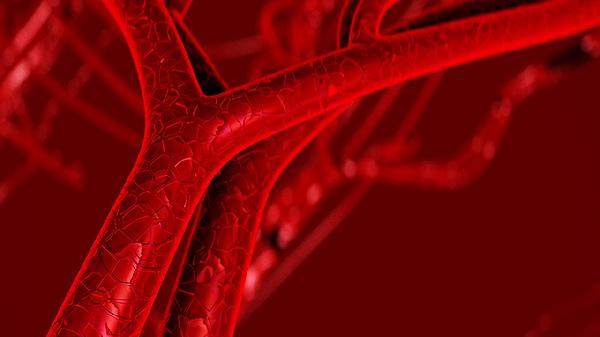

导管在血管内操作可能损伤血管内膜,导致血管痉挛、夹层或穿孔。血管损伤可能引起局部疼痛、血流受阻,严重时需紧急处理。操作者技术熟练度和血管条件影响损伤概率,迂曲血管或动脉硬化患者风险较高。术后需监测肢体远端血运,及时发现血管并发症。

血管介入常需使用含碘造影剂,可能引起过敏反应或肾损伤。轻度反应表现为皮肤瘙痒、皮疹,重度可出现过敏性休克。肾功能不全患者更易发生造影剂肾病,表现为血清肌酐升高。术前评估肾功能和过敏史,必要时进行水化治疗可降低风险。

导管操作可能激活凝血系统,导致治疗部位或远端血管血栓形成。血栓可阻塞血流引起缺血症状,如下肢动脉介入后急性血栓形成导致肢体疼痛、苍白。抗凝药物使用不当或患者高凝状态增加血栓风险。术后需规范抗凝治疗,密切监测凝血功能。

介入操作存在细菌入侵风险,可能引起穿刺部位感染或全身性菌血症。表现为局部红肿热痛或发热寒战等全身症状。严格无菌操作、合理预防性使用抗生素可降低感染概率。糖尿病患者或免疫功能低下者更需注意感染防控。

血管介入治疗后应保持穿刺部位清洁干燥,避免短期内沾水或剧烈运动。观察有无疼痛、肿胀、发热等异常症状,出现不适及时就医。术后遵医嘱服用抗血小板或抗凝药物,定期复查血管情况。控制高血压、糖尿病等基础疾病,戒烟限酒,保持健康生活方式有助于减少并发症发生。