有恶性脂肪源性肿瘤吗

肿瘤科编辑

健康真相官

肿瘤科编辑

健康真相官

肿瘤科编辑

健康真相官

肿瘤科编辑

健康真相官

恶性脂肪源性肿瘤确实存在,主要包括脂肪肉瘤等类型。脂肪肉瘤是起源于脂肪组织的恶性肿瘤,可发生在身体多个部位,如四肢、腹膜后等区域。

脂肪肉瘤根据病理特征可分为高分化型、去分化型、黏液样型、多形性型等类型。高分化型脂肪肉瘤生长缓慢,恶性程度较低;去分化型脂肪肉瘤可能由高分化型转变而来,恶性程度较高;黏液样型脂肪肉瘤多见于年轻人,对放疗相对敏感;多形性型脂肪肉瘤恶性程度最高,容易发生转移。

恶性脂肪源性肿瘤的具体病因尚不明确,可能与遗传因素、放射线暴露、化学物质接触等因素有关。某些遗传综合征如李-佛美尼综合征患者发生脂肪肉瘤的概率较高。长期接触某些化学物质或接受放射治疗也可能增加患病风险。

恶性脂肪源性肿瘤早期可能无明显症状,随着肿瘤增大可出现局部肿块、疼痛、压迫症状等。发生在四肢的肿瘤可表现为逐渐增大的无痛性肿块;腹膜后肿瘤可能压迫邻近器官引起腹痛、腹胀等症状;若肿瘤侵犯神经可能出现感觉异常或运动障碍。

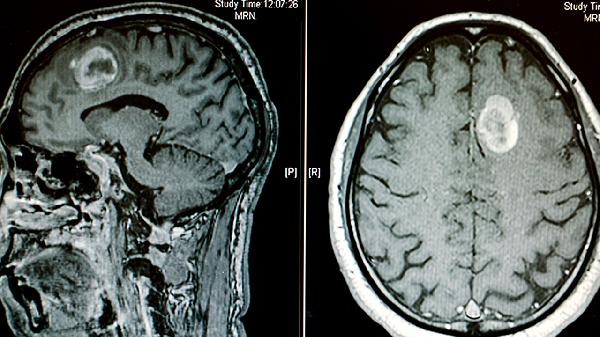

诊断恶性脂肪源性肿瘤需结合影像学检查和病理活检。CT和MRI可显示肿瘤的大小、位置及与周围组织的关系;超声检查有助于评估肿瘤的血流情况;最终确诊需依靠病理组织学检查,必要时需进行免疫组化检测以明确分型。

恶性脂肪源性肿瘤的治疗以手术切除为主,需保证足够的安全切缘。对于无法完全切除或高分级的肿瘤,术后可能需辅助放疗或化疗。靶向治疗药物如帕唑帕尼可用于某些类型的脂肪肉瘤。治疗方案需根据肿瘤类型、部位、分期等因素个体化制定。

恶性脂肪源性肿瘤患者应注意定期随访,监测复发和转移情况。保持健康的生活方式,适量运动,均衡饮食有助于提高机体免疫力。出现不明原因肿块或原有肿块快速增大时应及时就医,避免延误诊断和治疗时机。治疗期间应遵医嘱完成规范治疗,并注意观察药物不良反应。