遗传性眼底黄斑病怎么控制

眼科编辑

医颗葡萄

眼科编辑

医颗葡萄

眼科编辑

医颗葡萄

眼科编辑

医颗葡萄

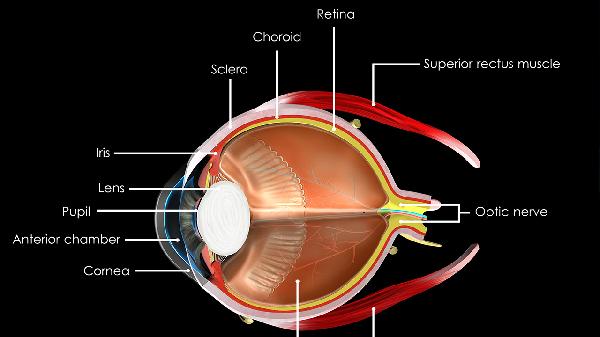

遗传性眼底黄斑病可通过基因筛查、定期眼科检查、营养干预、激光治疗及手术干预等方式控制。该病主要由基因突变导致,表现为中心视力下降、视物变形等症状,需结合个体病情制定管理方案。

通过基因检测明确致病突变位点,有助于早期诊断和家族遗传风险评估。对于已确诊患者,可针对性监测病变进展,并为后代提供遗传咨询。目前临床常用全外显子测序或特定基因panel检测,但需在专业遗传咨询师指导下进行。

每3-6个月需进行光学相干断层扫描、眼底荧光血管造影等检查,监测黄斑区结构变化。检查可发现早期视网膜色素上皮萎缩或新生血管形成,及时干预可延缓视力丧失。患者日常可使用阿姆斯勒方格表自查视物变形情况。

补充叶黄素、玉米黄质等视网膜营养素有助于保护感光细胞。日常可适量食用菠菜、羽衣甘蓝等深绿色蔬菜,必要时遵医嘱服用维生素E软胶囊或ω-3脂肪酸胶丸。需避免高脂饮食加重眼底血管负担。

针对黄斑区新生血管可采用光动力疗法或微脉冲激光,封闭异常血管减少渗漏。治疗需严格掌握适应症,多次治疗可能损伤正常视网膜组织。术后需配合雷珠单抗注射液等抗VEGF药物抑制血管再生。

晚期患者可考虑黄斑转位术或视网膜移植手术,但存在术后视功能恢复有限、排斥反应等风险。人工视觉芯片植入适用于视力严重丧失者,需评估视神经功能及全身状况。所有手术方案需经多学科团队讨论决定。

患者应避免强光刺激,外出佩戴防蓝光眼镜;控制血压血糖在正常范围,减少血管性并发症;建立视力康复训练计划,学习使用助视器适应生活。家属需关注患者心理状态,及时疏导因视力障碍产生的焦虑抑郁情绪。建议加入患者互助组织获取最新治疗资讯。