葡萄膜炎分为哪几类类型

眼科编辑

医普小能手

眼科编辑

医普小能手

眼科编辑

医普小能手

眼科编辑

医普小能手

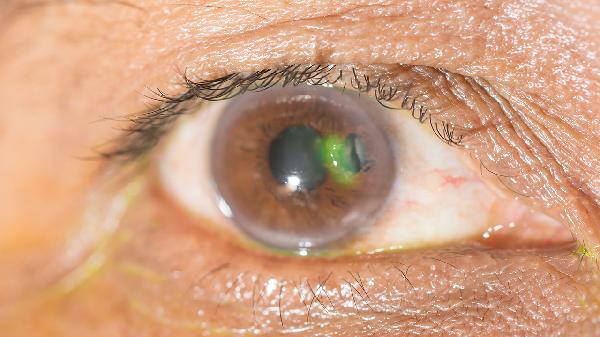

葡萄膜炎可分为前葡萄膜炎、中间葡萄膜炎、后葡萄膜炎和全葡萄膜炎四种类型,其分类依据炎症累及的眼部解剖位置。

前葡萄膜炎主要累及虹膜和睫状体,患者常出现眼红、眼痛、畏光及视力模糊等症状。该类型可能与强直性脊柱炎、幼年特发性关节炎等自身免疫性疾病相关,也可能由感染或外伤引发。治疗需遵医嘱使用醋酸泼尼松龙滴眼液、双氯芬酸钠滴眼液等抗炎药物,严重时需联合散瞳药物如复方托吡卡胺滴眼液。

中间葡萄膜炎病变集中于玻璃体基底部和周边视网膜,典型表现为飞蚊症和无痛性视力下降。常见于青少年,可能与多发性硬化、结节病等系统性疾病相关。治疗需根据病情选择地塞米松玻璃体内植入剂或口服免疫抑制剂如甲氨蝶呤片,同时定期监测眼底变化。

后葡萄膜炎主要影响视网膜、脉络膜等后段组织,患者可出现视物变形、视野缺损等症状。常见病因包括弓形虫感染、结核、梅毒等感染性疾病,以及白塞病等非感染性因素。治疗需针对原发病因,如感染性需联用磺胺嘧啶片,非感染性可能需要雷珠单抗注射液等生物制剂。

全葡萄膜炎指炎症累及眼球前中后全部结构,症状兼具各类型特点且程度更重。常见于伏格特-小柳-原田综合征等全身性疾病,治疗需全身应用糖皮质激素如泼尼松片,必要时联合环孢素软胶囊等免疫调节剂。此类患者需密切监测眼压和晶状体状态。

葡萄膜炎患者应避免强光刺激,外出佩戴防紫外线眼镜;保持规律作息,避免过度用眼;饮食注意补充富含维生素A和叶黄素的食物如胡萝卜、菠菜等;严格遵医嘱用药并定期复查,出现视力骤降、眼压升高等情况需立即就医。不同类型葡萄膜炎的治疗周期差异较大,前葡萄膜炎可能数周缓解,而慢性全葡萄膜炎可能需要长期管理。