右侧下肢动脉粥样硬化伴斑块形成

心血管内科编辑

医普小能手

心血管内科编辑

医普小能手

心血管内科编辑

医普小能手

心血管内科编辑

医普小能手

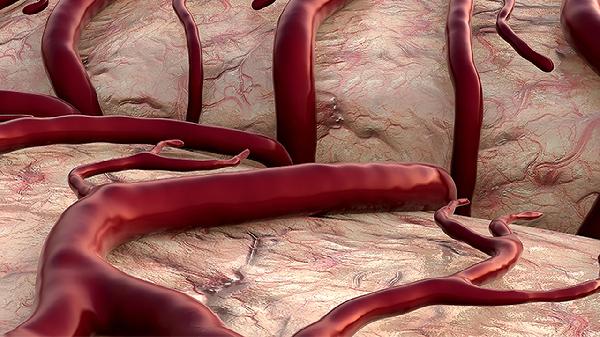

右侧下肢动脉粥样硬化伴斑块形成是一种血管病变,主要表现为下肢动脉内膜脂质沉积、纤维组织增生和斑块形成,可能导致肢体缺血症状。该病通常与血脂异常、高血压、糖尿病、吸烟等因素有关,可通过药物治疗、生活方式调整及必要时的手术干预进行管理。

右侧下肢动脉粥样硬化斑块的形成与多种因素相关。长期高脂饮食、缺乏运动等不良生活习惯可导致血脂异常,促使脂质在血管壁沉积。高血压会损伤血管内皮细胞,加速动脉硬化进程。糖尿病患者血糖控制不佳时,糖代谢产物可引发血管病变。吸烟会直接损伤血管内膜,增加氧化应激反应。遗传因素也可能影响个体对动脉粥样硬化的易感性。

疾病早期可能无明显症状,随着病情进展可出现间歇性跛行,表现为行走时下肢肌肉疼痛、乏力,休息后缓解。严重时可出现静息痛,尤其在夜间加重。皮肤温度降低、颜色苍白或发绀,足背动脉搏动减弱或消失。晚期可能出现下肢溃疡、坏疽等严重并发症。部分患者斑块脱落可能导致急性动脉栓塞。

踝肱指数检测是初步筛查的重要手段。超声检查可直观显示动脉狭窄程度和斑块性质。CT血管成像能清晰呈现血管三维结构,评估病变范围。磁共振血管成像适用于肾功能不全患者。数字减影血管造影是诊断的金标准,可准确判断狭窄部位和侧支循环情况。实验室检查需包括血脂、血糖等代谢评估。

阿托伐他汀钙片可调节血脂,稳定斑块。硫酸氢氯吡格雷片能抑制血小板聚集,预防血栓形成。贝前列素钠片可扩张血管,改善微循环。西洛他唑片有助于增加患肢血流量。对于合并高血压患者,可选用苯磺酸氨氯地平片控制血压。所有药物均需在医生指导下使用,定期复查调整方案。

经皮腔内血管成形术适用于局限性狭窄,通过球囊扩张改善血流。支架植入术可维持血管通畅,预防再狭窄。动脉内膜剥脱术直接清除斑块,适用于短段病变。旁路移植术建立新的血流通道,用于长段闭塞。术后需长期抗血小板治疗,控制危险因素,定期随访评估血管通畅情况。

患者应严格戒烟,控制血压、血糖、血脂在目标范围。坚持低盐低脂饮食,增加蔬菜水果摄入。根据耐受程度进行规律步行锻炼,促进侧支循环建立。注意下肢保暖,避免外伤。每日检查足部皮肤,保持清洁干燥。按医嘱定期复查,监测病情变化。出现疼痛加重、皮肤溃疡等情况应及时就医。保持乐观心态,积极配合治疗可有效控制疾病进展。