血管性疾病的诊治原则

心血管内科编辑

医普小能手

心血管内科编辑

医普小能手

心血管内科编辑

医普小能手

心血管内科编辑

医普小能手

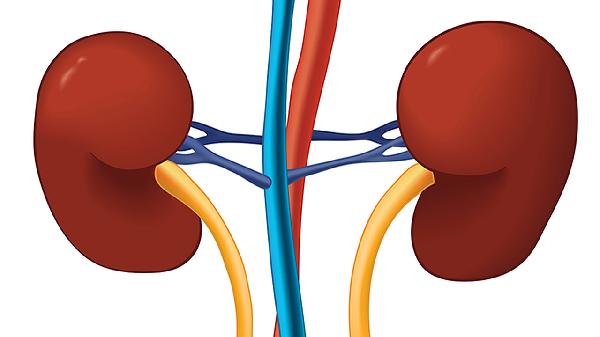

血管性疾病的诊治原则主要包括早期干预、综合评估、个体化治疗、多学科协作和长期随访。血管性疾病涵盖动脉硬化、静脉曲张、血栓形成等多种类型,需根据具体病因和病情制定针对性方案。

血管性疾病的早期干预关键在于识别高危因素并采取预防措施。高血压、高血脂、糖尿病等基础疾病需严格控制,通过生活方式调整如低盐低脂饮食、规律运动等降低血管损伤风险。对于已出现轻微症状的患者,可进行血管功能检测,如踝肱指数测量或颈动脉超声筛查,早期发现血管病变迹象。

综合评估需结合病史采集、体格检查和影像学检查。病史需重点关注吸烟史、家族遗传史及伴随症状如间歇性跛行。体格检查包括四肢动脉搏动触诊和皮肤温度观察。影像学评估可采用血管超声、CT血管造影或磁共振血管成像,明确病变部位和程度,为后续治疗提供依据。

个体化治疗需根据患者年龄、合并症和血管病变特点选择方案。动脉硬化患者可能需使用阿托伐他汀钙片、硫酸氢氯吡格雷片等药物稳定斑块;静脉曲张患者可考虑迈之灵片改善静脉回流,严重者需行大隐静脉高位结扎术。治疗过程中需动态调整用药和干预强度。

复杂血管疾病需心血管内科、血管外科、介入科等多学科协作。主动脉夹层等急症需联合制定手术或腔内修复策略;糖尿病足患者需内分泌科协同控制血糖,伤口护理团队处理溃疡。多学科会诊可优化治疗流程,提高救治成功率。

血管性疾病具有慢性进展特性,需建立长期随访机制。随访内容包括血压监测、血脂控制和血管影像复查。患者需每3-6个月评估药物疗效,每年进行血管功能检查。同时加强健康教育,督促戒烟限酒,维持治疗依从性,预防疾病复发或加重。

血管性疾病患者日常需保持低脂高纤维饮食,适量进行有氧运动如快走或游泳,避免久坐或长时间站立。注意肢体保暖,定期监测血压血糖,出现新发疼痛、溃疡或水肿等症状时及时复诊。遵医嘱规范用药,不可自行调整剂量,同时关注药物不良反应,定期复查肝肾功能和凝血功能。