系统性血管炎的病因

外科编辑

健康小灵通

外科编辑

健康小灵通

外科编辑

健康小灵通

外科编辑

健康小灵通

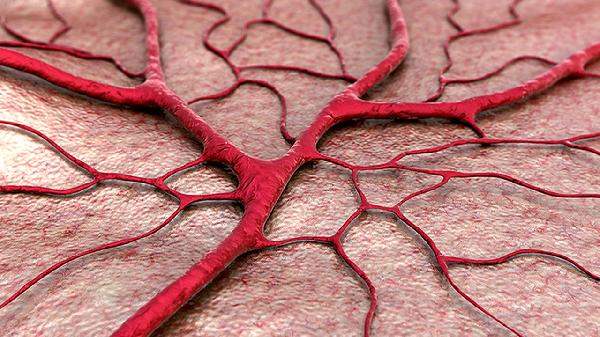

系统性血管炎的病因可能与遗传因素、感染、药物反应、自身免疫异常以及环境因素等有关。系统性血管炎是一组以血管壁炎症为主要特征的疾病,可累及全身多个器官系统。

部分系统性血管炎患者存在家族聚集现象,某些基因变异可能增加患病风险。例如抗中性粒细胞胞质抗体相关性血管炎与HLA-DPB1基因多态性相关。这类患者通常表现为反复发热、皮肤紫癜或多器官损害,需通过免疫抑制剂如环磷酰胺片、甲氨蝶呤片或利妥昔单抗注射液控制病情。

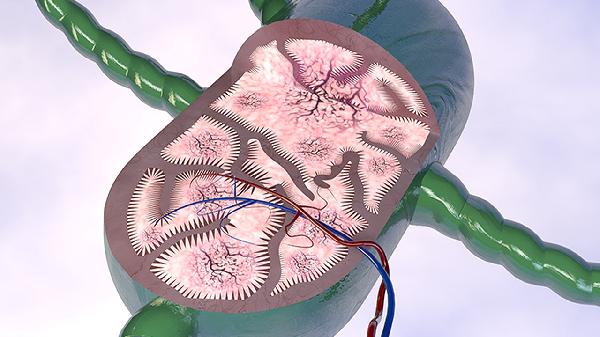

细菌或病毒感染可能触发血管炎反应,如乙型肝炎病毒可导致结节性多动脉炎,链球菌感染与过敏性紫癜相关。患者可能出现关节肿痛、血尿或神经病变。治疗需针对原发感染使用阿昔洛韦片、青霉素V钾片等,同时配合泼尼松片缓解血管炎症。

普鲁卡因胺、肼屈嗪等药物可能诱发药物性血管炎,表现为皮疹、关节痛和内脏损伤。停药后症状多可缓解,严重时需使用醋酸泼尼松龙片或硫唑嘌呤片控制免疫反应,并监测肝肾功能异常等并发症。

抗中性粒细胞胞质抗体等自身抗体可攻击血管内皮细胞,导致肉芽肿性多血管炎等疾病。常见鼻窦炎、肺部浸润和肾功能衰竭,需长期应用环磷酰胺注射液、吗替麦考酚酯胶囊联合糖皮质激素治疗。

长期接触硅尘或有机溶剂可能诱发血管炎,如显微镜下多血管炎患者常有职业暴露史。典型症状包括咯血、蛋白尿和周围神经炎,治疗需脱离致病环境,使用甲泼尼龙琥珀酸钠注射液联合血浆置换。

系统性血管炎患者应避免吸烟和接触化学刺激物,保持低盐优质蛋白饮食,定期监测血压和尿常规。急性期需卧床休息,缓解期可进行适度有氧运动如步行或游泳,但须避免过度疲劳。所有药物治疗均需在风湿免疫科医师指导下进行,不可自行调整用药方案。