肠病做什么检查

消化内科编辑

医颗葡萄

消化内科编辑

医颗葡萄

消化内科编辑

医颗葡萄

消化内科编辑

医颗葡萄

肠病患者通常需要做粪便常规检查、肠镜检查、腹部超声检查、血液生化检查和影像学检查等。肠病可能与饮食不当、感染、炎症、肿瘤等因素有关,建议及时就医明确诊断。

粪便常规检查是诊断肠病的基础项目,通过检测粪便中的红细胞、白细胞、隐血、寄生虫等指标,有助于判断是否存在消化道出血、感染或炎症。对于腹泻、腹痛患者,该检查能初步筛查细菌性痢疾、阿米巴肠炎等感染性疾病。若隐血试验阳性,需进一步排查溃疡性结肠炎、克罗恩病或肠道肿瘤。

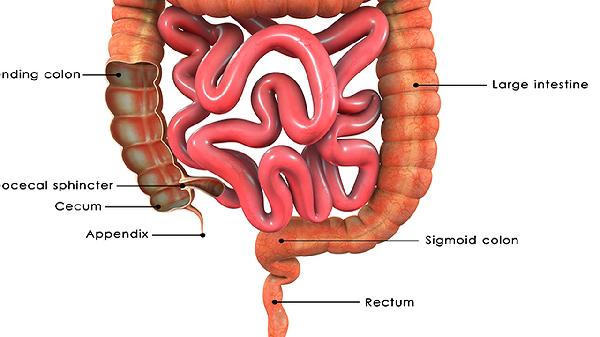

肠镜检查可直接观察结肠和末端回肠黏膜病变,是诊断炎症性肠病、息肉、肿瘤的金标准。普通肠镜可发现溃疡、糜烂等病变,无痛肠镜适合耐受性差的患者。检查前需清洁肠道,过程中可能取活检进行病理分析。对于40岁以上或有肠癌家族史者,建议定期筛查。

腹部超声通过声波成像评估肠道及周围器官情况,对肠套叠、肠梗阻等急腹症有较高诊断价值。该检查无辐射,可动态观察肠壁厚度、蠕动情况,辅助诊断克罗恩病引起的肠壁增厚。但对肥胖患者或肠道积气较多时,显像效果可能受限。

血液检查通过分析白细胞计数、C反应蛋白、血沉等炎症指标,帮助判断肠病活动程度。贫血提示慢性失血,低蛋白血症可能反映克罗恩病的吸收障碍。电解质检测对严重腹泻患者尤为重要,可及时发现钾、钠等失衡情况。

CT或MRI肠道造影能显示全消化道结构,适用于评估肠梗阻、瘘管、脓肿等并发症。CT检查速度快,适合急诊患者;MRI无辐射,可重复用于年轻患者或孕期监测。小肠胶囊内镜则可检查传统肠镜难以到达的小肠段,但禁用于肠道狭窄者。

肠病患者日常需保持低纤维、低脂饮食,避免辛辣刺激食物加重症状。炎症性肠病患者应记录排便情况,监测体重变化。术后患者需遵医嘱定期复查,出现便血、持续腹痛需立即就医。适当补充益生菌可能有助于调节肠道菌群平衡,但具体菌株选择需咨询医生。