小儿先天性白内障手术指征有哪些症状

眼科编辑

医普小新

眼科编辑

医普小新

眼科编辑

医普小新

眼科编辑

医普小新

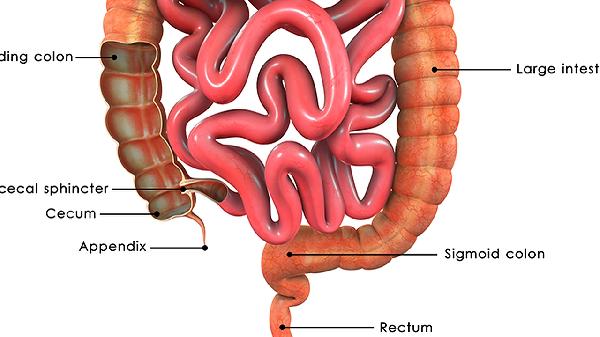

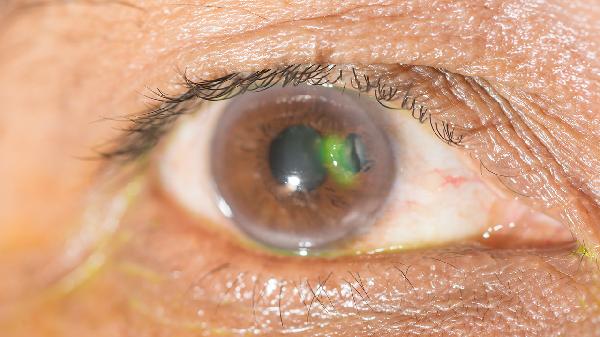

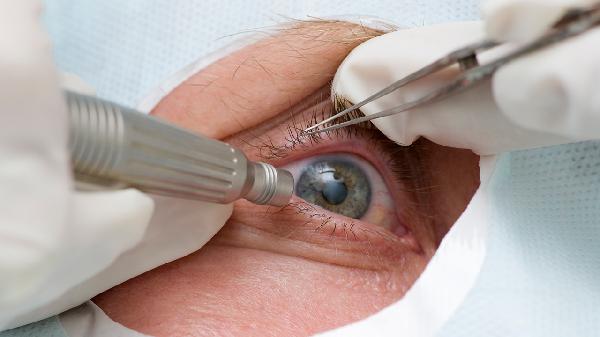

小儿先天性白内障手术指征主要包括瞳孔区晶状体混浊影响视力、伴随斜视或眼球震颤、双眼视力差异显著、晶状体混浊程度进展迅速、合并其他眼部发育异常。先天性白内障可能与遗传因素、孕期感染、代谢异常等因素有关,需通过眼科检查评估手术必要性。

晶状体中央混浊导致光线无法正常聚焦于视网膜,表现为患儿对光反应迟钝或追视能力差。家长需观察婴儿是否对鲜艳物体无注视行为,或出现异常头位代偿视力障碍。眼科检查可通过裂隙灯确认混浊范围,若混浊直径超过3毫米或位于视轴区,通常需手术干预。术后需配合屈光矫正和视觉训练。

单眼白内障易引发知觉性斜视,表现为眼球位置偏斜或节律性摆动。这类症状提示大脑已开始抑制模糊影像,可能导致不可逆的弱视。家长发现患儿眼球运动异常时,应尽早就医评估。手术联合术后遮盖疗法可改善双眼视功能发育,常用术式包括晶状体吸除联合前段玻璃体切割。

通过婴幼儿视觉诱发电位检查发现双眼视力相差超过两行时,即使单眼混浊较轻也需手术。这种差异可能引发大脑对差眼的永久性抑制,导致形觉剥夺性弱视。建议家长在新生儿眼病筛查中发现异常后,每2-3个月复查视力发育情况,必要时6月龄前完成手术治疗。

部分先天性白内障会在出生后数月内混浊范围扩大或密度增加,表现为角膜水肿或虹膜粘连等继发改变。家长需定期拍照记录患儿瞳孔区变化,发现混浊区域扩大应及时复查。进展型病例可能需提前手术,避免继发青光眼等并发症。

当先天性白内障合并永存原始玻璃体增生症、小眼球或视网膜病变时,需综合评估手术时机。这类复杂病例可能需联合玻璃体视网膜手术,术后视力预后与眼底发育状况相关。建议家长选择具备小儿眼底病治疗经验的医疗团队进行多学科诊疗。

术后护理需持续进行屈光矫正,6月龄以下婴儿可配戴硅胶软性接触镜,较大儿童可选择框架眼镜或人工晶状体植入。家长应每日检查术眼清洁度,避免揉眼或外伤,按医嘱使用妥布霉素地塞米松滴眼液等抗炎药物。定期进行弱视训练和立体视功能评估,学龄期患儿需注意教室座位安排等用眼环境调整。饮食上保证维生素A和叶黄素摄入,如胡萝卜泥、西蓝花等深色蔬菜,促进视网膜健康发育。