肺栓塞的发病原因

心血管内科编辑

医点就懂

心血管内科编辑

医点就懂

心血管内科编辑

医点就懂

心血管内科编辑

医点就懂

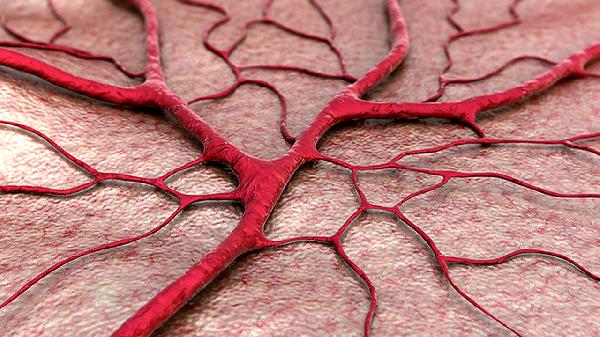

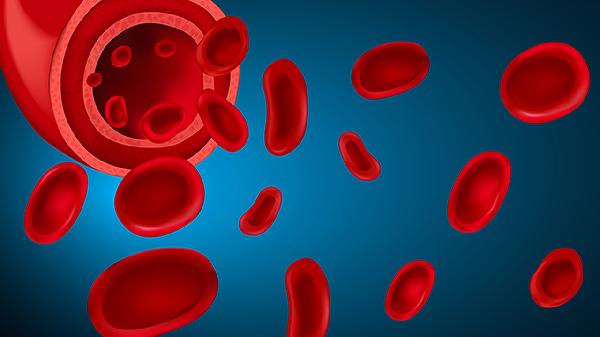

肺栓塞的发病原因主要有遗传性抗凝蛋白缺乏、长期卧床、手术创伤、恶性肿瘤、口服避孕药等。肺栓塞是血栓阻塞肺动脉或其分支导致的临床综合征,严重时可危及生命。

抗凝血酶Ⅲ、蛋白C或蛋白S等天然抗凝物质先天性缺陷会导致血液高凝状态。这类患者可能在轻微诱因下突发肺栓塞,常伴有下肢深静脉血栓形成。需通过基因检测确诊,长期使用华法林钠片或利伐沙班片等抗凝药物预防复发。

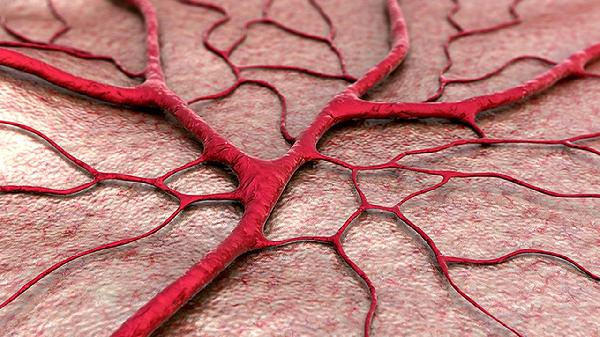

瘫痪、重症术后等需长期卧床者,下肢肌肉泵作用减弱使静脉血流淤滞。血液淤积易形成深静脉血栓,脱落后随循环进入肺动脉。建议卧床期间穿戴梯度压力袜,定期进行被动肢体活动,必要时使用低分子肝素钙注射液预防。

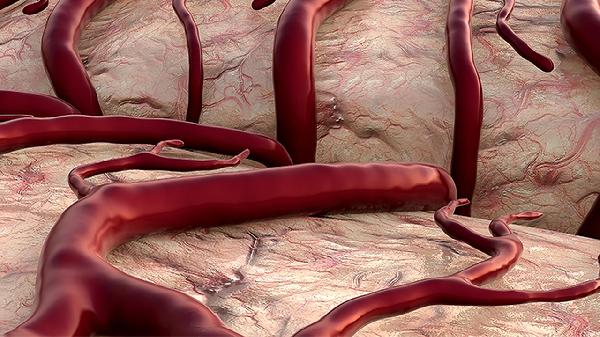

髋膝关节置换、盆腔手术等可直接损伤血管内皮,激活凝血系统。术后疼痛限制活动进一步增加风险。此类患者术后可能出现突发呼吸困难、胸痛,需紧急进行CT肺动脉造影确诊,常用注射用尿激酶进行溶栓治疗。

胰腺癌、肺癌等恶性肿瘤细胞可分泌促凝物质,化疗也会损伤血管内皮。患者往往伴有消瘦、咯血等肿瘤消耗症状。在治疗原发肿瘤同时,需皮下注射依诺肝素钠注射液预防血栓,避免使用华法林等受饮食影响的药物。

雌激素类药物会改变凝血因子水平,尤其吸烟或肥胖女性风险更高。多表现为服药期间突发胸痛伴咯血,需立即停用避孕药。急性期采用阿替普酶注射液溶栓,后续改用达比加群酯胶囊维持治疗。

预防肺栓塞需根据风险因素采取针对性措施。高危人群应避免久坐久站,长途旅行时每2小时活动下肢,术后尽早下床活动。饮食宜清淡,控制体重,戒烟限酒。出现不明原因呼吸困难、胸痛时应立即就医,确诊后严格遵医嘱进行抗凝治疗,定期监测凝血功能,不可自行调整药物剂量。