小儿肌张力高原因

小儿肌张力高可能由遗传代谢性疾病、脑损伤、脊髓病变、药物副作用、维生素D缺乏性佝偻病等原因引起,通常表现为肢体僵硬、活动受限、姿势异常等症状。建议家长及时带孩子就医检查,明确病因后遵医嘱干预。

1、遗传代谢性疾病

某些遗传性代谢异常如苯丙酮尿症、甲基丙二酸血症等可导致神经系统损害,引发肌张力增高。这类疾病多伴有发育迟缓、喂养困难等表现,需通过新生儿筛查或基因检测确诊。治疗需严格限制特定营养素摄入,部分病例需使用左卡尼汀口服溶液等药物辅助代谢。

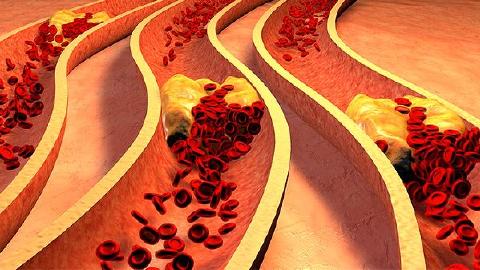

2、脑损伤

围产期缺氧缺血性脑病、颅内出血等脑损伤是常见病因,患儿常有窒息史或早产史。损伤累及锥体外系时可出现肌张力波动,伴随异常哭闹、吸吮无力等症状。早期可进行神经节苷脂钠注射液营养神经治疗,配合康复训练改善运动功能。

3、脊髓病变

脊髓栓系综合征、脊髓炎等疾病会影响下运动神经元功能,导致肌张力反射性增高。可能伴随排尿障碍、下肢无力等症状,需通过核磁共振明确诊断。轻度病例可用甲钴胺片营养神经,严重者需手术解除脊髓压迫。

4、药物副作用

某些镇吐药如甲氧氯普胺片、抗精神病药如氟哌啶醇片可能引发锥体外系反应,表现为突发性肌强直。停药后症状多可缓解,必要时可遵医嘱使用苯海索片对抗不良反应。家长应注意观察用药后反应。

5、维生素D缺乏性佝偻病

长期维生素D不足会导致钙磷代谢紊乱,引起神经肌肉兴奋性增高。患儿常见夜间啼哭、多汗、枕秃等表现,通过血清25羟维生素D检测可确诊。治疗需补充维生素D滴剂,配合阳光照射促进钙吸收。

家长日常应注意观察孩子的肌张力变化情况,记录异常姿势出现频率和持续时间。保持适度被动关节活动,避免强行拉伸痉挛肌肉。保证充足睡眠和均衡营养,哺乳期母亲需注意补充维生素D。定期进行生长发育评估,发现运动里程碑延迟应及时就医复查。康复训练需在专业治疗师指导下循序渐进进行,避免过度刺激引发肌肉疲劳。