| 1人回答 | 38次阅读

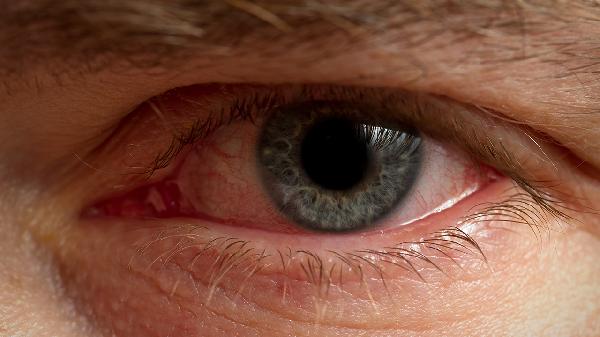

先天性白内障是指出生时或婴幼儿期出现的晶状体混浊,主要由遗传因素、母体孕期感染或代谢异常导致。该疾病可能表现为瞳孔区发白、畏光、眼球震颤等症状,需通过眼科检查确诊。

1、遗传因素

部分先天性白内障与常染色体显性或隐性遗传有关,如GJA8、CRYAA等基因突变可干扰晶状体蛋白合成。患儿可能合并其他眼部发育异常,需通过基因检测明确病因。治疗需根据混浊程度选择晶状体切除术联合人工晶体植入术,术后需长期随访视力发育。

2、母体感染

孕期风疹病毒、巨细胞病毒感染可能破坏胎儿晶状体上皮细胞分化,导致中央核性或全白内障。此类患儿常伴先天性心脏病、耳聋等全身异常。确诊需结合血清学检查,治疗需在6月龄前完成手术以避免形觉剥夺性弱视。

3、代谢性疾病

半乳糖血症、糖尿病母亲婴儿等代谢异常可致晶状体渗透性混浊。患儿可能伴喂养困难、黄疸等症状,需通过新生儿筛查确诊。在控制原发病基础上,对显著影响视力的混浊需行超声乳化吸除术,术后需持续监测代谢指标。

4、眼部发育异常

永存原始玻璃体增生症、无虹膜等发育异常常并发白内障。表现为晶状体后纤维膜增生或前房结构紊乱,需通过超声生物显微镜检查评估。治疗需联合玻璃体切割术,术后可能需接触镜矫正屈光不正。

5、其他环境因素

孕期放射线暴露、药物使用(如皮质类固醇)可能干扰晶状体发育。这类白内障多呈点状或板层混浊,若未累及视轴可暂观察。对进展性混浊需在全身状况稳定后手术,术后需加强弱视训练。

先天性白内障患儿术后需定期进行屈光检查、遮盖治疗及视觉训练,家长应每3个月复查眼底及眼压。日常避免眼部外伤,保证维生素A、D及叶黄素摄入,2岁前是视觉发育关键期,需严格遵医嘱进行康复干预。对于合并全身疾病者,需协同儿科、遗传科等多学科管理。

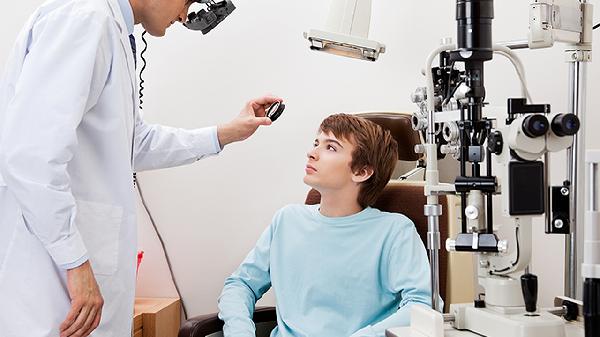

近视眼可通过佩戴角膜塑形镜、使用低浓度阿托品滴眼液、进行视功能训练、调整用眼习惯、接受屈光手术等方式改善。近视通常由遗传因素、长时间近距离用眼、户外活动不足、光线环境不佳、角膜曲率异常等原因引起。

1、佩戴角膜塑形镜

角膜塑形镜是一种夜间佩戴的硬性隐形眼镜,通过暂时改变角膜曲率延缓近视进展。适用于8岁以上、近视度数增长较快的青少年。需在专业眼科医生指导下验配,可能出现角膜上皮损伤、干眼等不良反应,需定期复查角膜状态。

2、使用低浓度阿托品

0.01%阿托品滴眼液可通过抑制眼轴增长减缓近视发展。常见副作用包括瞳孔散大、畏光等,需配合防蓝光眼镜使用。对进展性近视(每年增长超过50度)效果显著,但停药后可能存在反弹现象。

3、视功能训练

通过调节集合训练、立体视训练等改善双眼协调能力。适用于伴有调节功能异常的近视患者,可缓解视疲劳症状。需在视光师指导下进行,每日训练15-20分钟,持续3-6个月可见效果。

4、调整用眼习惯

遵循20-20-20法则(用眼20分钟后远眺20英尺外20秒),保持30厘米以上阅读距离。保证每日2小时以上户外活动,自然光照可促进视网膜多巴胺分泌,抑制眼轴过度增长。避免在摇晃环境或暗光下用眼。

5、屈光手术

激光角膜切削术(LASIK)或晶体植入术(ICL)适用于18岁以上、度数稳定的近视患者。术前需全面评估角膜厚度、眼压等指标,术后可能出现干眼、眩光等并发症。手术仅改变屈光状态,不能逆转已延长的眼轴。

近视防控需建立屈光发育档案,每3-6个月复查眼轴和屈光度。饮食上多摄入富含维生素A(胡萝卜)、花青素(蓝莓)、DHA(深海鱼)的食物。避免过度依赖防蓝光眼镜,其阻断有益蓝光可能影响昼夜节律。高度近视者应避免剧烈运动,定期检查眼底预防视网膜病变。