| 1人回答 | 95次阅读

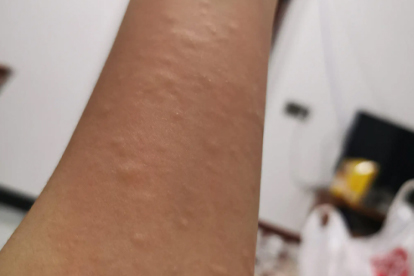

八个月大的宝宝皮肤过敏可通过保持皮肤清洁、避免接触过敏原、使用温和保湿剂、遵医嘱使用抗过敏药物、调整饮食等方式缓解。皮肤过敏可能与遗传因素、环境刺激、食物过敏、接触性过敏原、感染等因素有关。

1、保持皮肤清洁

使用温水为宝宝洗澡,水温控制在37-38摄氏度,避免使用碱性肥皂或刺激性洗浴产品。洗澡时间不宜过长,5-10分钟即可。洗后轻轻拍干皮肤,避免用力擦拭。家长需注意宝宝皮肤皱褶处的清洁,如颈部、腋下、腹股沟等部位容易积汗和污垢。清洁后及时涂抹婴儿专用保湿霜,帮助修复皮肤屏障功能。

2、避免接触过敏原

家长需排查并避免宝宝接触可能的过敏原,如尘螨、花粉、宠物皮屑等。选择纯棉材质的衣物和床上用品,避免化纤和羊毛制品。室内保持通风干燥,定期清洗床单被罩。避免使用含香精的洗涤剂和柔顺剂。外出时注意防护,避免接触花粉浓度高的环境。家长需观察宝宝接触某些物品后是否出现过敏反应加重的情况。

3、使用温和保湿剂

选择无香料、无色素、低敏配方的婴儿专用保湿产品,如含有神经酰胺、甘油等成分的润肤霜。在皮肤清洁后立即涂抹,每天可重复使用。对于干燥脱屑的皮肤区域可增加涂抹频率。家长需注意观察宝宝使用新产品后的反应,如出现红肿加重应立即停用。保湿剂能帮助修复受损的皮肤屏障,减少外界刺激物的渗透。

4、遵医嘱使用药物

若症状严重,可在指导下使用抗过敏药物如盐酸西替利嗪口服溶液、氯雷他定糖浆等抗组胺药。对于局部皮肤炎症,可使用氢化可的松乳膏等弱效外用糖皮质激素,但不宜长期使用。家长需严格按医嘱用药,不可自行增减剂量。用药期间注意观察宝宝反应,如出现嗜睡、食欲下降等不良反应应及时就医。

5、调整饮食

母乳喂养的母亲需注意饮食,避免摄入可能引起过敏的食物如牛奶、鸡蛋、海鲜等。添加辅食的宝宝应逐一引入新食物,每次只添加一种,观察3-5天无过敏反应后再添加下一种。优先选择低敏食物如大米、苹果、梨等。如怀疑某种食物过敏,家长需记录饮食日记帮助医生判断。严重过敏的宝宝可能需要特殊配方奶粉。

家长需密切观察宝宝皮肤变化,如出现大面积红肿、渗液、发热或影响睡眠等情况应及时就医。保持室内适宜温湿度,避免过热出汗加重瘙痒。给宝宝修剪指甲或戴棉质手套防止抓挠。衣物应宽松柔软,减少摩擦刺激。记录可能的过敏诱因和症状变化,为医生诊断提供参考。定期复诊评估治疗效果,根据医生建议调整护理方案。避免使用未经医生指导的偏方或成人护肤品。

八个月宝宝总是挠耳朵可能与耳部湿疹、外耳道炎、中耳炎、耵聍栓塞有关。

1、耳部湿疹耳部皮肤受汗液或奶渍刺激可能引发瘙痒,表现为频繁抓挠。家长需保持耳周清洁干燥,可遵医嘱使用氧化锌软膏、氢化可的松乳膏、炉甘石洗剂缓解症状。

2、外耳道炎洗澡进水或不当掏耳可能导致细菌感染,伴随红肿或分泌物。建议家长及时就医,医生可能开具氧氟沙星滴耳液、氯霉素滴耳液、硼酸酒精溶液等药物。

3、中耳炎感冒后病原体经咽鼓管入侵,宝宝可能伴有哭闹发热。需儿科就诊,常用药物包括阿莫西林颗粒、头孢克洛干混悬剂、布洛芬混悬滴剂。

4、耵聍栓塞耳垢堆积硬化可能造成异物感,需耳鼻喉科医生用专业工具取出,避免自行掏挖。

家长需观察是否伴随发热、流脓等症状,避免宝宝抓伤耳朵,哺乳后及时擦净面部残留奶液。