| 1人回答 | 87次阅读

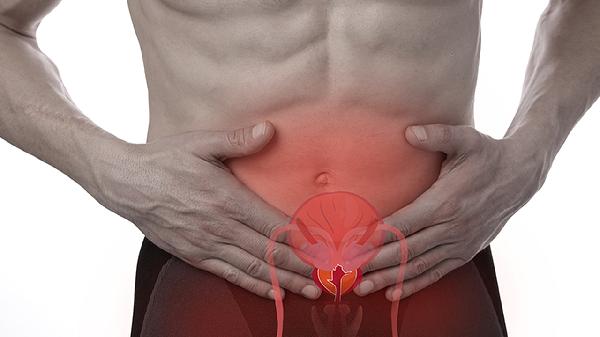

膀胱白斑病是一种膀胱黏膜的慢性增生性病变,主要表现为膀胱黏膜出现白色斑块,可能与长期慢性炎症刺激、泌尿系统感染、结石摩擦等因素有关。

1、病因机制

膀胱白斑病的发病机制尚未完全明确,通常与膀胱黏膜长期受到刺激有关。反复泌尿系统感染可能导致黏膜上皮异常增生,膀胱结石或异物长期摩擦黏膜可能诱发角化过度。部分患者存在雌激素水平异常或免疫功能紊乱,吸烟、接触化学物质等环境因素也可能参与发病过程。

2、临床表现

患者常见症状包括尿频、尿急、排尿困难等膀胱刺激症状,部分患者可能出现血尿。症状严重程度与病变范围相关,广泛病变可能导致膀胱容量减少。症状易与膀胱炎混淆,但抗生素治疗效果不佳是其特点。

3、诊断方法

膀胱镜检查是确诊的主要手段,可见膀胱黏膜白色斑块样病变。活检病理检查可见鳞状上皮化生伴角化过度。尿常规检查可能发现白细胞,尿培养有助于排除感染。影像学检查如超声或CT可评估膀胱壁厚度及是否合并其他病变。

4、治疗措施

治疗需根据病变程度制定方案。轻度患者可采用膀胱灌注治疗,常用药物包括透明质酸钠溶液、肝素钠溶液等。中重度患者可能需要经尿道膀胱白斑电切术。所有患者均需消除刺激因素,如治疗感染、取出结石、戒烟等。术后需定期膀胱镜复查。

5、疾病预后

早期规范治疗预后较好,但存在复发可能。长期未治疗可能进展为膀胱黏膜白斑样癌变。患者需终身随访,建议每6-12个月进行膀胱镜检查。保持良好排尿习惯、充足饮水、避免憋尿有助于预防复发。

膀胱白斑病患者应保持每日饮水2000毫升以上,避免辛辣刺激性食物,戒烟限酒。注意会阴部清洁,避免泌尿系统感染。出现排尿异常症状及时就医,严格遵医嘱进行复查和治疗。适当进行盆底肌训练有助于改善排尿功能,但需在专业人员指导下进行。

乙肝相关肾衰竭属于严重并发症,病情进展程度与肝功能损害、肾脏代偿能力、治疗时机等因素密切相关。

乙肝病毒持续复制可导致肝细胞坏死,肝功能失代偿后引发肝肾综合征,需通过抗病毒药物如恩替卡韦、替诺福韦控制病毒载量。

早期肾小球滤过率下降可能无明显症状,当肌酐清除率低于30ml/min时需考虑血液净化治疗,常用药物包括促红细胞生成素纠正贫血。

合并蛋白尿阶段及时干预可延缓进展,血管紧张素转换酶抑制剂如贝那普利具有肾脏保护作用,需监测血钾水平。

终末期可能出现高钾血症、代谢性酸中毒等危象,连续性肾脏替代治疗能有效清除毒素,同时需预防自发性腹膜炎。

建议定期检测乙肝病毒DNA载量及肾功能指标,严格限制蛋白质摄入量,避免使用肾毒性药物,出现水肿或尿量减少应立即就医。