肝内胆管结石什么原因引起

消化内科编辑

医点就懂

消化内科编辑

医点就懂

关键词: #结石

消化内科编辑

医点就懂

消化内科编辑

医点就懂

关键词: #结石

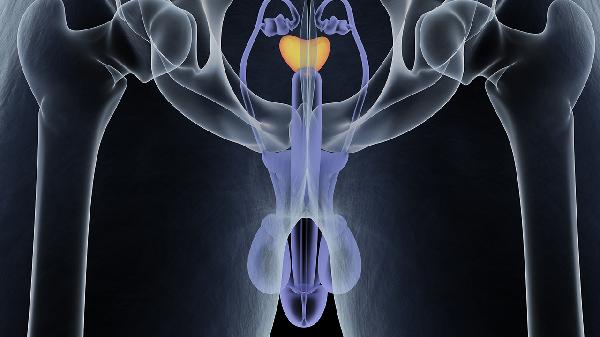

肝内胆管结石可能由胆汁淤积、胆道感染、胆道结构异常、寄生虫感染、遗传代谢疾病等原因引起。

胆汁成分异常或排出受阻可导致胆汁淤积,胆固醇、胆红素等物质沉积形成结石。长期高脂饮食、妊娠期激素变化等因素会促进胆汁黏稠度增加。这类情况需调整饮食结构并配合利胆药物干预。

大肠杆菌等病原体逆行感染胆道时,细菌产生的β-葡萄糖醛酸苷酶会使结合胆红素分解,与钙离子结合形成色素性结石。患者常伴有发热、右上腹痛症状,需进行抗感染治疗。

先天性胆管扩张症或术后胆管狭窄等结构问题会造成胆汁流动缓慢,促进结石形成。此类患者可能出现黄疸、皮肤瘙痒等胆汁淤积表现,严重时需手术重建胆道。

华支睾吸虫等寄生虫侵入胆道后,虫体残骸和虫卵可成为结石核心。疫区居民或生食淡水鱼虾者易发,典型症状为腹泻伴肝区隐痛,需进行驱虫治疗。

进行性家族性肝内胆汁淤积症等遗传病会导致胆汁酸合成障碍,引发结石形成。这类患者多有家族史,儿童期即可发病,需长期服用熊去氧胆酸等药物改善胆汁代谢。

预防肝内胆管结石需保持规律饮食,避免高胆固醇食物,每日饮水2000毫升以上促进胆汁稀释。适度运动如快走、游泳有助于改善胆汁排泄功能。出现持续性右上腹痛、巩膜黄染等症状时应及时就医,通过超声或MRCP检查明确诊断。术后患者需定期复查肝功能,避免胆道再次狭窄。