什么是出血性休克 出血性休克急救措施需掌握

中医养生编辑

健康解读者

中医养生编辑

健康解读者

中医养生编辑

健康解读者

中医养生编辑

健康解读者

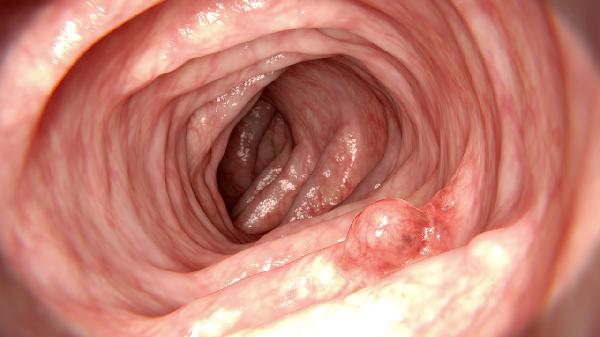

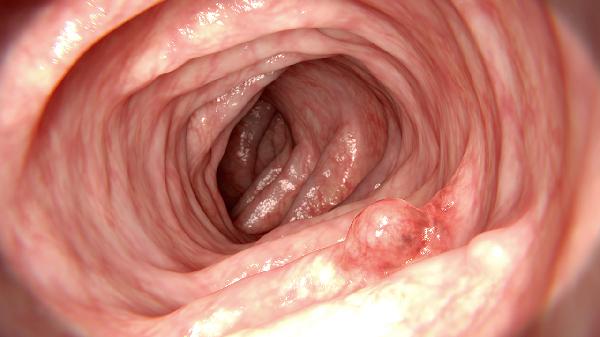

出血性休克是因急性大量失血导致有效循环血量锐减、组织灌注不足引起的临床综合征,急救措施主要包括快速止血、容量复苏、维持气道通畅、防止低体温及紧急转运。出血性休克可能由创伤性血管损伤、消化道溃疡出血、产科大出血、手术并发症、凝血功能障碍等原因引起。

直接压迫伤口是最基础的止血手段,四肢出血可使用止血带,但需记录使用时间避免组织坏死。内脏出血需通过手术介入止血,如血管栓塞或缝合修复。对于开放性骨折导致的出血,需固定伤肢减少二次损伤。

立即建立两条静脉通路快速输注晶体液,如生理盐水或乳酸林格液,必要时输注血浆代用品。血红蛋白低于70g/L需输注红细胞悬液,目标维持收缩压80-90mmHg。需避免过量输液导致稀释性凝血病。

意识障碍患者需采取侧卧位防止误吸,必要时行气管插管机械通气。严重颌面部创伤可能需环甲膜穿刺建立紧急气道。持续监测血氧饱和度,维持PaO2>60mmHg。

失血患者易出现低体温,需使用加温毯、输液加温装置保持核心体温>35℃。环境温度应维持在24-26℃,湿衣物需及时更换。低体温会加重凝血功能障碍和酸中毒。

初步稳定后需快速转运至具备手术条件的医疗机构,转运途中持续监测心率、血压、呼吸频率。与接收医院提前沟通患者情况,准备手术团队和血制品。转运时间超过1小时需途中补充凝血因子。

日常需警惕可能导致大出血的高危因素,如长期服用抗凝药物者应定期监测凝血功能,肝硬化患者需预防食管静脉曲张破裂。建议学习基本急救技能,家庭常备止血带和急救敷料。出血性休克发生后1小时内为黄金抢救期,及时正确的现场处理可显著降低死亡率。恢复期需加强营养支持,适量补充铁剂和蛋白质促进造血功能恢复,避免剧烈运动直至血红蛋白恢复正常水平。