胶质瘤与脑囊虫的区别有哪些

肿瘤科编辑

健康万事通

肿瘤科编辑

健康万事通

关键词: #胶质瘤

肿瘤科编辑

健康万事通

肿瘤科编辑

健康万事通

关键词: #胶质瘤

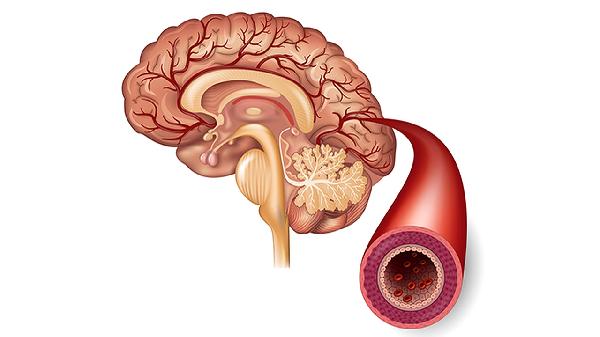

胶质瘤与脑囊虫的区别主要体现在发病机制、影像学特征、临床表现、治疗方式和预后五个方面。

胶质瘤是起源于脑内胶质细胞的恶性肿瘤,与基因突变、电离辐射等因素相关;脑囊虫则是猪带绦虫幼虫寄生于脑组织引起的寄生虫病,因食用被虫卵污染的食物感染。前者属于原发性脑肿瘤,后者为感染性疾病。

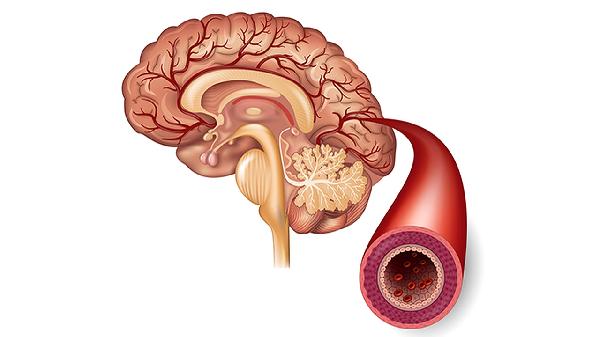

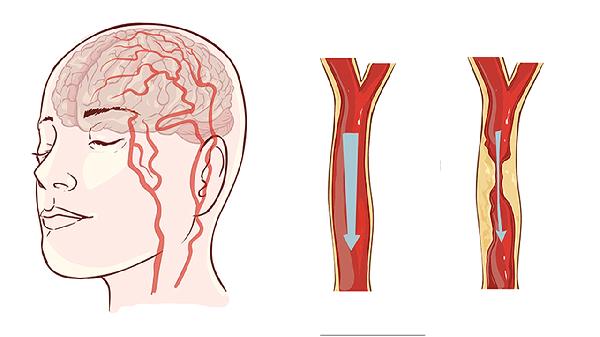

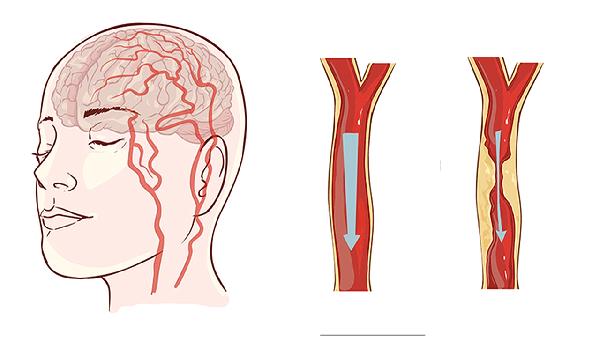

胶质瘤在CT或MRI上表现为边界不清的占位性病变,常伴周围水肿带;脑囊虫可见单个或多个圆形低密度灶,典型者可见头节钙化或囊壁强化。增强扫描时,胶质瘤多呈不均匀强化,脑囊虫则可能出现环状强化。

胶质瘤患者多出现进行性加重的头痛、癫痫或局灶性神经功能障碍;脑囊虫可引起癫痫发作、颅内压增高症状,部分伴有皮下结节。胶质瘤症状与肿瘤位置密切相关,脑囊虫症状与虫体存活状态相关,死亡虫体可能引发强烈免疫反应。

胶质瘤需手术切除联合放化疗,常用药物包括替莫唑胺、贝伐珠单抗;脑囊虫以驱虫治疗为主,常用吡喹酮、阿苯达唑,重症需手术减压。胶质瘤治疗需根据病理分级制定方案,脑囊虫治疗需结合虫体存活情况选择药物或手术。

高级别胶质瘤预后较差,易复发;脑囊虫经规范治疗多可痊愈,但遗留癫痫风险。胶质瘤生存期与病理分级相关,脑囊虫预后取决于感染程度和治疗时机。

日常需注意饮食卫生避免寄生虫感染,脑肿瘤高危人群应定期体检。出现持续头痛、呕吐或癫痫发作应及时就诊,影像学检查是鉴别诊断的关键。胶质瘤患者术后需长期随访,脑囊虫感染者应完成全程驱虫治疗并监测血清抗体。两类疾病均可能引发癫痫,需遵医嘱规范使用抗癫痫药物,避免辛辣刺激食物,保持充足睡眠和情绪稳定。