低级别胶质瘤是怎么回事

神经内科编辑

健康陪伴者

神经内科编辑

健康陪伴者

关键词: #胶质瘤

神经内科编辑

健康陪伴者

神经内科编辑

健康陪伴者

关键词: #胶质瘤

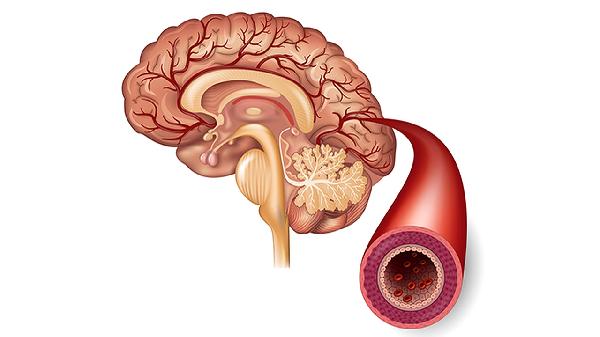

低级别胶质瘤可能由遗传因素、电离辐射暴露、神经胶质细胞异常增殖、慢性炎症刺激、基因突变等原因引起,可通过手术切除、放射治疗、化学药物治疗、靶向治疗、电场治疗等方式干预。低级别胶质瘤属于中枢神经系统原发性肿瘤,生长相对缓慢但具有潜在恶性转化风险。

部分低级别胶质瘤患者存在NF1或TP53等基因的胚系突变,这类遗传缺陷可能导致神经胶质细胞调控机制失常。典型表现为家族中有多例脑肿瘤病史,患者可能伴有皮肤咖啡斑或神经纤维瘤等体征。建议有家族史者定期进行头部核磁共振筛查,确诊后需结合基因检测制定个体化治疗方案。

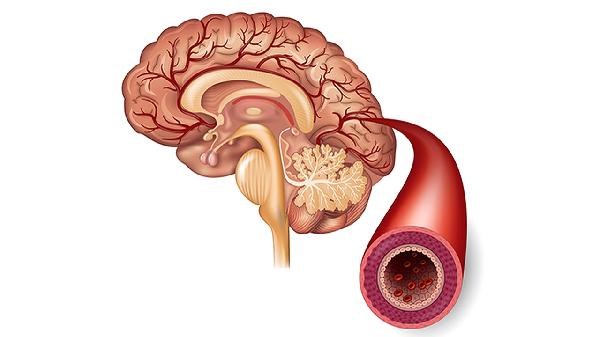

头部接受过量电离辐射是明确致病因素,常见于既往接受过颅脑放疗的血液病患者或核事故暴露人群。辐射可诱导胶质细胞DNA双链断裂,临床常见于额叶或颞叶部位肿瘤。这类患者需每半年复查增强核磁,若出现头痛加剧或新发癫痫症状应及时就诊。

星形胶质或少突胶质细胞的异常分化增殖可形成肿瘤,可能与IDH1/2基因突变导致的代谢重编程有关。患者多以局灶性神经功能障碍为首发表现,如语言迟缓或肢体肌力下降。病理活检联合分子检测可明确分型,IDH突变型预后优于野生型。

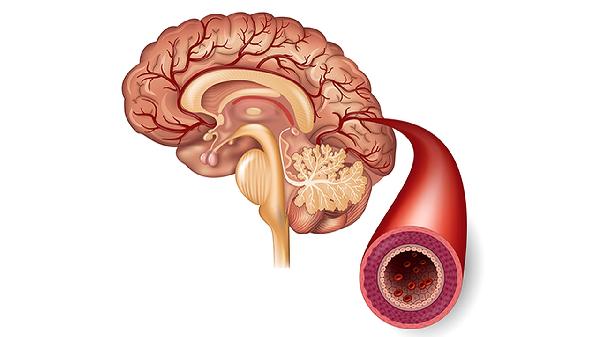

长期脑组织炎症微环境可能促进胶质瘤发生,常见于多发性硬化或病毒性脑炎患者。炎症因子持续刺激会改变血脑屏障通透性,影像学可见肿瘤周边水肿带。治疗需控制基础炎症的同时,采用替莫唑胺胶囊等渗透性较好的化疗药物。

体细胞突变如TERT启动子突变或1p/19q共缺失驱动肿瘤发展,少突胶质细胞瘤多见染色体杂合性缺失。这类肿瘤对PCV化疗方案敏感,常用洛莫司汀胶囊联合丙卡巴肼片。分子病理检测对预后判断和治疗选择具有决定性意义。

低级别胶质瘤患者应保持规律作息,避免熬夜和过度疲劳。饮食注意补充维生素D和抗氧化物质,适量食用西蓝花、深海鱼等抗炎食物。术后康复期可进行认知训练和肢体功能锻炼,但需避免剧烈运动。定期复查头部影像并监测神经功能变化,出现头痛呕吐或视物模糊等颅高压症状需立即就医。保持积极心态配合全程治疗对改善预后至关重要。