慢性硬膜下血肿是怎么引起的

神经外科编辑

医路阳光

神经外科编辑

医路阳光

关键词: #硬膜下血肿

神经外科编辑

医路阳光

神经外科编辑

医路阳光

关键词: #硬膜下血肿

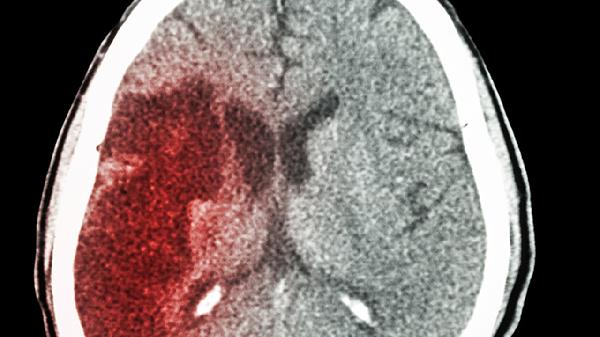

慢性硬膜下血肿可能由头部外伤、凝血功能障碍、脑萎缩、血管异常、长期服用抗凝药物等原因引起,通常表现为头痛、肢体无力、意识模糊、言语障碍、行走不稳等症状。慢性硬膜下血肿可通过影像学检查确诊,并根据病情选择保守观察、钻孔引流术或开颅血肿清除术等方式治疗。

轻微头部外伤是慢性硬膜下血肿最常见诱因,多见于老年人。头部受到撞击后,桥静脉缓慢渗血,血液在硬膜下腔逐渐积聚形成血肿。患者可能仅记得轻微磕碰史,外伤后数周至数月才出现症状。治疗需根据血肿体积选择观察或手术,常用药物包括甘露醇注射液降低颅压,氨甲环酸注射液控制出血,必要时行钻孔引流术。

血友病、肝硬化等疾病导致凝血机制异常时,轻微外伤即可引发硬膜下持续渗血。患者可能伴有皮肤瘀斑、鼻出血等出血倾向表现。治疗需纠正原发病,输注凝血酶原复合物、新鲜冰冻血浆等血液制品,同时监测血肿变化。若出现进行性神经功能缺损,需考虑血肿清除手术。

阿尔茨海默病、帕金森病等神经系统退行性疾病导致脑组织萎缩时,硬膜下间隙增宽使桥静脉更易撕裂。这类患者起病隐匿,可能仅表现为认知功能进行性下降。治疗需兼顾原发病管理,使用多奈哌齐片改善认知,同时通过头颅CT定期评估血肿情况,必要时行微创穿刺引流。

脑动静脉畸形、烟雾病等血管病变可增加慢性硬膜下血肿风险。异常血管壁脆弱易破裂,出血后形成包裹性血肿。患者可能伴随癫痫发作或局灶性神经缺损。治疗需进行脑血管造影评估,使用丙戊酸钠缓释片控制癫痫,严重时需联合血管介入治疗和血肿清除手术。

长期服用华法林钠片、利伐沙班片等抗凝药物的患者,轻微头部外伤后出血风险显著增加。这类血肿进展较快,可能突发意识障碍。治疗需暂停抗凝药并逆转抗凝效应,使用维生素K1注射液拮抗华法林,严重时输注凝血酶原复合物,同时通过手术清除血肿。

慢性硬膜下血肿患者日常应避免剧烈运动和头部碰撞,控制高血压等基础疾病,遵医嘱调整抗凝药物用量。术后恢复期保持充足睡眠,适度进行肢体功能锻炼,定期复查头颅CT。饮食注意补充优质蛋白和维生素K含量丰富的食物如菠菜、动物肝脏,促进凝血功能恢复。出现头痛加重、呕吐或意识改变时需立即就医。