子宫后位怎么治疗

妇科编辑

医路阳光

妇科编辑

医路阳光

妇科编辑

医路阳光

妇科编辑

医路阳光

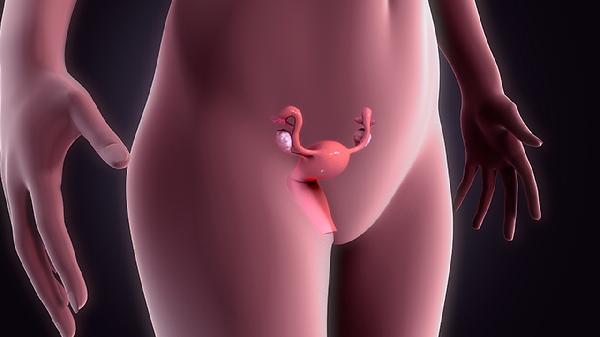

子宫后位可通过改变体位、盆底肌锻炼、物理治疗、药物治疗、手术治疗等方式改善。子宫后位可能与先天因素、盆腔炎症、子宫内膜异位症、产后恢复不良、盆腔肿瘤等因素有关。

同房后采取俯卧位或抬高臀部15-20分钟,利用重力作用帮助子宫前倾。日常避免长期仰卧,建议侧卧睡眠。长期久坐者每小时起身活动,减轻盆腔压力。这些体位调整对轻度子宫后位效果明显,但需长期坚持。

凯格尔运动能增强盆底肌肉支撑力,每日收缩肛门和阴道肌肉50-100次,分3组完成。可配合阴道哑铃训练,选择20-40克重量的医用硅胶哑铃,每日放置15分钟。持续3个月以上能改善子宫韧带松弛,适合产后或年龄相关子宫后位。

超声波治疗通过热效应促进盆腔血液循环,每周2-3次,10次为1疗程。盆底电刺激疗法用低频电流激活肌肉收缩,每次20分钟。中医艾灸关元、子宫等穴位,每周3次,对寒凝血瘀型后位子宫有改善作用。

盆腔炎症引起的子宫后位可遵医嘱使用桂枝茯苓胶囊、妇炎康片等中成药。子宫内膜异位症需服用孕三烯酮胶囊或注射亮丙瑞林缓释微球。细菌性盆腔炎应使用头孢克肟分散片联合甲硝唑片,需完成全程治疗。

子宫悬吊术适用于重度后位伴不孕患者,通过缩短圆韧带固定子宫。盆腔粘连需行腹腔镜松解术,术后放置防粘连膜。合并子宫肌瘤或腺肌症时,需行病灶切除术。术后需禁盆浴和性生活2个月,定期复查盆底功能。

日常避免提重物和剧烈运动,穿宽松衣物减少腹压。月经期可用暖水袋热敷下腹,每日摄入30克优质蛋白促进组织修复。每年进行妇科检查,监测子宫位置变化。出现严重痛经、性交痛或不孕时,应及时就医评估手术指征。