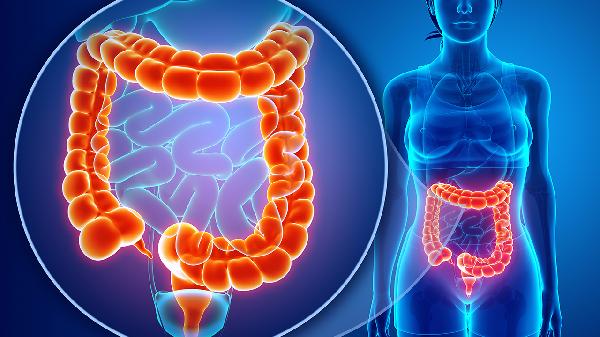

结肠炎是怎么引起的

肛肠科编辑

医普小能手

肛肠科编辑

医普小能手

肛肠科编辑

医普小能手

肛肠科编辑

医普小能手

结肠炎可能由感染性因素、免疫异常、肠道菌群失调、药物刺激、遗传易感性等原因引起,可通过药物治疗、饮食调整、肠道休息等方式缓解。结肠炎通常表现为腹痛、腹泻、黏液脓血便等症状,需结合具体病因进行针对性干预。

细菌或病毒感染是急性结肠炎的常见诱因,如志贺菌、沙门菌、大肠埃希菌等病原体侵袭肠黏膜,可能导致黏膜充血水肿。部分患者伴随发热、里急后重感。临床常用诺氟沙星胶囊、盐酸小檗碱片、蒙脱石散等药物控制感染性腹泻,严重时需静脉补液。

自身免疫反应过度激活可能引发溃疡性结肠炎等慢性病变,机体错误攻击肠道上皮细胞,导致反复溃疡形成。患者常见左下腹绞痛、体重下降。治疗需使用美沙拉嗪肠溶片、泼尼松片等调节免疫,必要时联合硫唑嘌呤片维持缓解。

长期抗生素使用或饮食结构失衡可破坏肠道微生态,致病菌过度增殖产生毒素刺激肠壁。此类患者多伴有腹胀、排便习惯改变。可选用双歧杆菌三联活菌胶囊、枯草杆菌二联活菌颗粒等微生态制剂重建菌群平衡。

非甾体抗炎药如阿司匹林肠溶片、抗生素等可能直接损伤结肠黏膜屏障,诱发化学性结肠炎。典型表现为用药后突发血便。需立即停用可疑药物,改用康复新液促进黏膜修复,严重时需内镜下止血。

家族中有炎症性肠病史者发病风险增高,特定基因变异可能导致肠黏膜防御功能缺陷。这类患者发病年龄较轻,病程迁延。除规范用药外,需定期结肠镜监测,避免进食辛辣刺激食物加重炎症。

结肠炎患者日常需选择低渣、低脂饮食,避免牛奶等可能诱发腹胀的食物。急性期建议暂时禁食或采用肠内营养制剂,恢复期逐步增加蒸蛋、软烂面条等易消化食物。注意记录排便次数及性状变化,若出现持续发热、血便加重等情况需及时复诊。适度散步有助于促进肠道蠕动,但应避免剧烈运动。