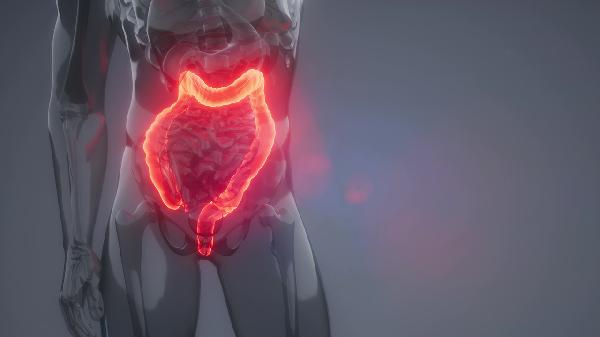

溃疡性结肠炎的发病与哪些因素有关

中医养生编辑

健康小灵通

中医养生编辑

健康小灵通

中医养生编辑

健康小灵通

中医养生编辑

健康小灵通

溃疡性结肠炎的发病可能与遗传因素、免疫异常、肠道菌群失调、环境刺激、精神心理因素等有关。该病是一种慢性非特异性肠道炎症性疾病,主要表现为反复发作的腹泻、黏液脓血便及腹痛。

溃疡性结肠炎具有家族聚集性,直系亲属患病概率显著增高。目前已发现NOD2、IL23R等基因多态性与疾病相关。对于有家族史的人群,建议定期进行肠镜检查,并注意避免其他诱发因素。

肠道黏膜免疫系统过度激活是重要发病机制,T细胞异常活化导致促炎细胞因子如TNF-α、IL-6大量释放。临床可遵医嘱使用美沙拉秦肠溶片、泼尼松龙片、英夫利西单抗注射液等调节免疫反应。

患者常存在肠道菌群多样性降低,益生菌减少而条件致病菌增多。这种微生态失衡可能破坏肠黏膜屏障。适量补充双歧杆菌三联活菌胶囊等益生菌制剂,配合低渣饮食有助于改善菌群结构。

长期高脂高糖饮食、吸烟、抗生素滥用等可损伤肠道黏膜。发病可能与牛奶、辛辣食物等特定饮食触发有关。建议采用低纤维、低乳糖的均衡饮食,避免摄入已知过敏原。

焦虑抑郁等负面情绪可能通过脑-肠轴加重肠道炎症。压力状态下肠道通透性增加,肥大细胞活化释放组胺等炎症介质。心理疏导联合腹式呼吸训练可帮助缓解症状。

溃疡性结肠炎患者需长期维持治疗,建议选择易消化、富含优质蛋白的食物如鱼肉、蒸蛋,避免生冷刺激饮食。适当进行散步、瑜伽等低强度运动,保持规律作息。定期复查肠镜监测病情变化,出现血便加重、持续发热等情况应及时就医。注意记录饮食与症状关系,帮助识别个体化诱发因素。