长期肠道菌群紊乱会导致什么后果

消化内科编辑

医普小新

消化内科编辑

医普小新

消化内科编辑

医普小新

消化内科编辑

医普小新

长期肠道菌群紊乱可能导致消化功能异常、免疫力下降、代谢性疾病风险增加等问题。肠道菌群紊乱可能与饮食不规律、抗生素滥用、慢性疾病等因素有关,通常表现为腹胀、腹泻、便秘等症状。建议及时就医,通过调整饮食结构、补充益生菌等方式改善肠道微生态平衡。

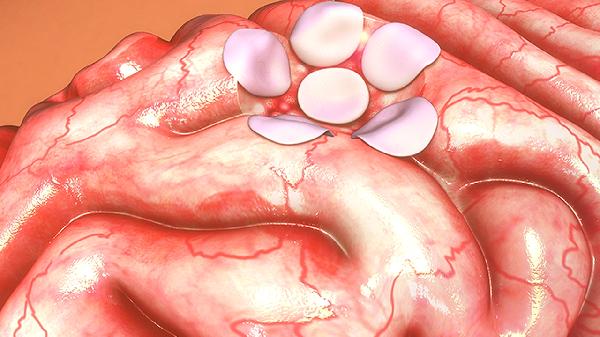

肠道菌群紊乱会影响食物的消化吸收,导致营养摄入不足。肠道内有害菌增多可能产生毒素,刺激肠黏膜引发炎症反应。长期肠道菌群失调可能改变肠道通透性,使未完全消化的食物大分子进入血液,诱发食物过敏或自身免疫反应。部分患者可能出现肠易激综合征、炎症性肠病等慢性肠道疾病。

肠道菌群紊乱与代谢性疾病密切相关。肠道菌群参与胆汁酸代谢和短链脂肪酸合成,失调可能导致血脂异常和胰岛素抵抗。临床研究发现肠道菌群紊乱者患肥胖症、2型糖尿病、非酒精性脂肪肝等疾病的风险显著增加。肠道菌群产生的神经递质前体物质减少,还可能影响大脑功能,与焦虑抑郁等精神障碍有关。

肠道菌群紊乱会削弱肠道免疫屏障功能。肠道菌群通过竞争营养和定植位点抑制病原菌生长,菌群失调会增加肠道感染风险。肠道免疫细胞功能异常可能导致全身免疫力下降,增加呼吸道感染、过敏性疾病等发生概率。部分自身免疫性疾病如类风湿关节炎、系统性红斑狼疮等也与肠道菌群紊乱存在关联。

维持肠道菌群平衡需要建立健康的生活方式。日常饮食应保证足够的膳食纤维摄入,适当补充含益生菌的发酵食品。避免长期使用抗生素等破坏肠道菌群的药物,控制高脂高糖饮食的摄入量。出现持续消化道症状时应及时就医,必要时可进行肠道菌群检测,在医生指导下使用双歧杆菌三联活菌散、枯草杆菌二联活菌颗粒等微生态制剂进行调理。