阵发性室上性心动过速机制

心血管内科编辑

医点就懂

心血管内科编辑

医点就懂

心血管内科编辑

医点就懂

心血管内科编辑

医点就懂

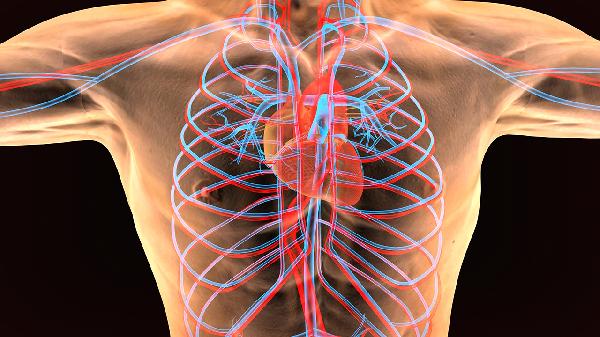

阵发性室上性心动过速的机制主要涉及折返激动、自律性增高和触发活动三种病理生理过程,常见于房室结双径路、预激综合征等心脏传导系统异常。

折返激动是阵发性室上性心动过速最常见的机制,心脏传导系统中存在两条或多条传导速度和不应期不同的路径,形成一个闭合环路。当早搏发生时,冲动在一条路径前传受阻,沿另一条路径缓慢传导,当第一条路径恢复兴奋性时,冲动可逆向传导形成持续循环。房室结双径路是最典型的折返基础,快径路传导速度快但不应期长,慢径路传导速度慢但不应期短,这种差异为折返提供了条件。

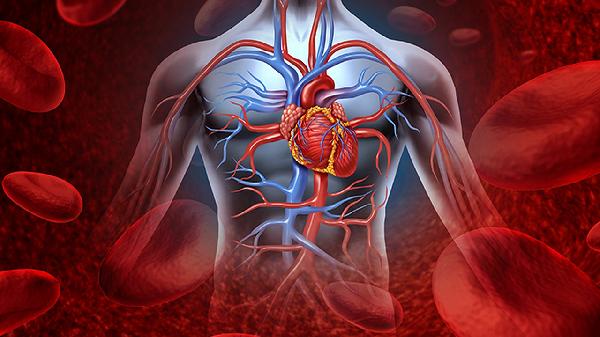

窦房结以外的异位起搏点自律性异常增高,发放冲动的频率超过窦房结时,可主导心脏节律引发心动过速。这种机制常见于心房或房室交界区的自律细胞,可能由心肌缺血、电解质紊乱、药物作用或自主神经张力改变等因素诱发。异位兴奋灶4相自动除极速率加快,达到阈电位的时间缩短,导致异常快速的心律发生。

触发活动由后除极引起,包括早期后除极和延迟后除极两种形式。早期后除极发生在动作电位2相或3相,与长QT间期相关;延迟后除极发生在复极完成后,与细胞内钙超载有关。这些异常电活动达到阈电位时可触发新的动作电位,形成快速性心律失常。洋地黄中毒、儿茶酚胺水平升高等情况易诱发此类机制。

房室结内存在功能分离的快慢两条传导路径,快径路传导速度快但不应期长,慢径路传导速度慢但不应期短。适时的房性早搏可能在快径路阻滞,沿慢径路下传,再经恢复兴奋性的快径路逆传,形成房室结折返性心动过速。这种机制占阵发性室上速的大部分,心电图表现为突发突止的窄QRS波心动过速。

房室间存在异常附加传导束(如Kent束),形成房室折返性心动过速的解剖基础。冲动可经正常房室结前传,附加束逆传(顺向型),或相反方向传导(逆向型),形成大折返环路。预激波的存在是诊断特征,顺向型表现为窄QRS波心动过速,逆向型则呈宽QRS波表现,后者需与室性心动过速鉴别。

阵发性室上性心动过速患者应避免过度劳累、情绪激动、浓茶咖啡等诱发因素,定期监测心电图变化。发作时可尝试valsalva动作等物理方法终止,频繁发作者需完善电生理检查,必要时考虑射频消融治疗。日常保持规律作息,控制血压血糖,出现心悸、晕厥等症状及时就医评估。