血管介入治疗有哪些

心血管内科编辑

医普小能手

心血管内科编辑

医普小能手

心血管内科编辑

医普小能手

心血管内科编辑

医普小能手

血管介入治疗主要包括经皮冠状动脉介入治疗、外周血管介入治疗、脑血管介入治疗、主动脉介入治疗、静脉介入治疗等。这些治疗方式通过微创技术对血管病变进行诊断和干预,具有创伤小、恢复快的特点。

经皮冠状动脉介入治疗常用于冠心病患者,通过导管技术对狭窄或闭塞的冠状动脉进行球囊扩张或支架植入。该治疗可改善心肌供血,缓解心绞痛症状。治疗前需完善冠状动脉造影评估病变程度,术后需长期服用抗血小板药物预防支架内血栓形成。

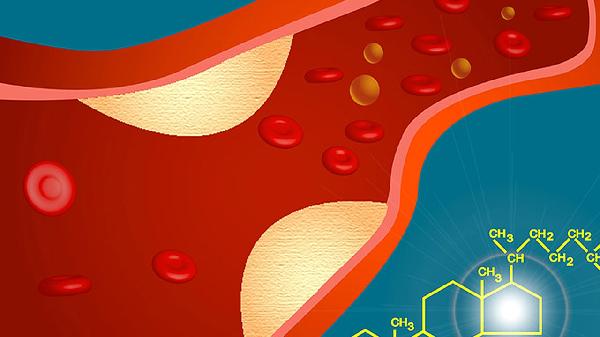

外周血管介入治疗针对肢体动脉硬化闭塞症等疾病,采用球囊扩张、支架植入或斑块旋切等技术开通狭窄血管。该治疗能改善肢体缺血症状,避免截肢风险。术后需监测患肢血运情况,控制血压血糖等危险因素。

脑血管介入治疗包括颅内动脉瘤栓塞术、急性脑梗死取栓术等。通过微导管技术处理脑血管病变,可降低脑出血或脑梗死风险。治疗需严格把握适应症,术后密切观察神经系统症状变化。

主动脉介入治疗主要针对主动脉夹层、腹主动脉瘤等危重疾病,采用覆膜支架腔内修复技术。该治疗能有效隔绝病变血管段,预防破裂风险。术前需精确评估病变解剖特征,术后定期复查支架位置及形态。

静脉介入治疗包括下肢深静脉血栓溶栓、下腔静脉滤器植入等。通过导管直接给药或器械置入处理静脉系统疾病。该治疗可减少肺栓塞风险,改善静脉回流。术后需规范抗凝治疗,避免滤器移位或血栓复发。

血管介入治疗后需保持穿刺部位清洁干燥,避免剧烈活动。饮食宜清淡易消化,控制盐分和脂肪摄入。戒烟限酒,规律作息,适度运动有助于血管健康。定期复查血管超声或CT等影像学检查,监测治疗效果。出现穿刺部位出血肿胀、肢体疼痛麻木等症状应及时就医。遵医嘱规范用药,不可擅自调整抗凝或抗血小板药物剂量。