左下肢肌间静脉血栓严重吗怎么治疗

心血管内科编辑

健康科普君

心血管内科编辑

健康科普君

心血管内科编辑

健康科普君

心血管内科编辑

健康科普君

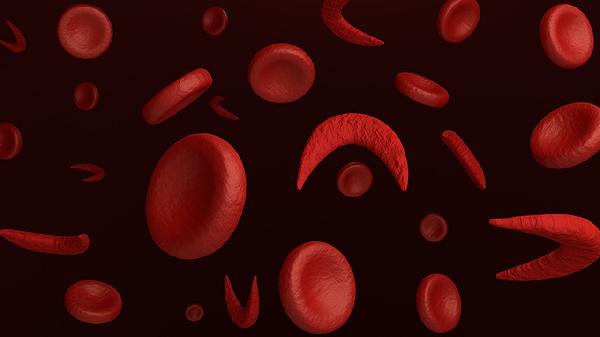

左下肢肌间静脉血栓是否严重需结合具体情况判断,多数情况下风险较低,但可能引发肺栓塞等并发症。治疗方式主要有抗凝治疗、压力治疗、手术治疗、日常护理、定期复查。

抗凝治疗是肌间静脉血栓的基础治疗手段,通过抑制血液凝固防止血栓扩大。常用药物包括低分子肝素钙注射液、华法林钠片、利伐沙班片等。低分子肝素钙注射液需皮下注射,起效快但需监测凝血功能;华法林钠片为口服抗凝药,需定期检测INR值调整剂量;利伐沙班片为新型口服抗凝药,使用方便但费用较高。抗凝治疗期间需警惕出血风险,避免剧烈运动和外伤。

压力治疗通过梯度加压促进静脉回流,减轻下肢肿胀症状。临床常用二级压力医用弹力袜,压力范围为23-32mmHg。患者需每日晨起穿戴,睡前脱下,保持12小时以上穿戴时间。压力治疗需配合肢体活动,卧床时可将下肢抬高15-30度。弹力袜需每3-6个月更换,洗涤时避免使用柔顺剂。严重动脉硬化患者禁用压力治疗。

当血栓蔓延至深静脉或存在抗凝禁忌时,可考虑手术治疗。常见术式包括导管定向溶栓术和下腔静脉滤器置入术。导管定向溶栓术通过介入手段将溶栓药物直接作用于血栓,溶解效率高但存在出血风险;下腔静脉滤器可拦截脱落血栓,预防肺栓塞发生。手术治疗后仍需配合抗凝治疗3-6个月,术后需密切监测凝血功能和滤器位置。

患者应保持每日2000毫升饮水量,避免长时间保持同一姿势。每坐立1小时需活动踝关节5分钟,卧床时进行踝泵运动。饮食宜清淡,限制高脂高盐食物,增加蔬菜水果摄入。戒烟限酒,控制体重,避免穿着过紧衣物。乘坐长途交通工具时需提前使用弹力袜,必要时预防性使用抗凝药物。

治疗期间需定期复查下肢静脉超声和D-二聚体,评估血栓变化情况。抗凝治疗初期每周检测凝血功能,稳定后可延长至每月1次。出现新发胸痛、呼吸困难需立即就医排查肺栓塞。血栓完全溶解后仍需随访3-6个月,观察有无复发迹象。合并恶性肿瘤等基础疾病者需延长随访时间。

左下肢肌间静脉血栓患者应保持适度活动,避免完全卧床休息。日常可进行游泳、骑自行车等低冲击运动,避免足球、篮球等剧烈对抗性运动。睡眠时可用枕头垫高下肢,促进静脉回流。出现下肢疼痛加剧、皮肤颜色改变等异常情况时及时就医。遵医嘱规范用药,不可自行调整抗凝药物剂量,定期复查凝血功能和相关影像学检查。