下肢动脉硬化早期症状有哪些

心血管内科编辑

医普小能手

心血管内科编辑

医普小能手

心血管内科编辑

医普小能手

心血管内科编辑

医普小能手

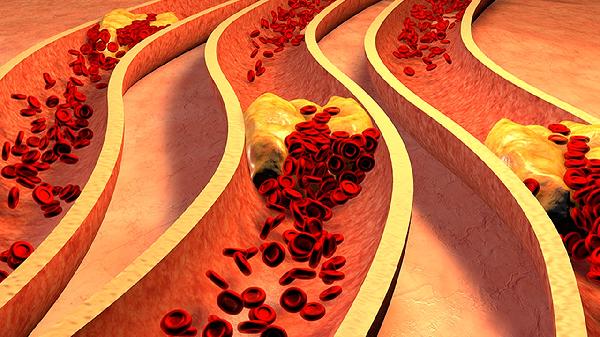

下肢动脉硬化早期症状主要有间歇性跛行、下肢发凉、皮肤颜色改变、麻木感以及肌肉萎缩。下肢动脉硬化是动脉粥样硬化在下肢血管的表现,早期症状通常较轻微,容易被忽视,但随着病情进展可能导致严重并发症。

间歇性跛行是下肢动脉硬化的典型早期症状,表现为行走一段距离后出现下肢肌肉疼痛、酸胀或无力感,休息后可缓解。疼痛多发生在小腿后侧,与运动时肌肉缺血有关。症状严重程度与血管狭窄程度相关,轻者行走数百米后出现,重者数十米即感不适。患者常因疼痛被迫停下休息,待血流恢复后继续行走,呈现间歇性特点。

下肢发凉是由于动脉狭窄导致血流减少,肢体远端供血不足所致。患者常自觉一侧或双侧下肢温度低于对侧,尤其在寒冷环境中更为明显。触摸时可发现患肢皮肤温度降低,足背动脉搏动减弱或消失。长期缺血可能导致皮肤干燥、脱屑等营养性改变。

下肢动脉硬化早期可能出现皮肤苍白或发绀,抬高下肢时苍白加重,下垂时转为暗红色。这是由于血流灌注不足和静脉回流障碍共同作用的结果。部分患者还会出现趾甲增厚、毛发脱落等表现,提示慢性缺血已影响皮肤附属器官。

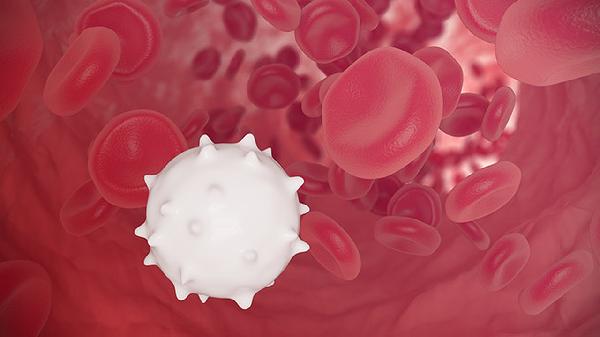

下肢麻木感源于神经组织缺血,表现为足部或小腿感觉异常,如蚁走感、针刺感或袜套样感觉减退。症状常在夜间或休息时加重,活动后可能暂时改善。长期缺血可导致神经纤维变性,进而发展为持续性感觉障碍。

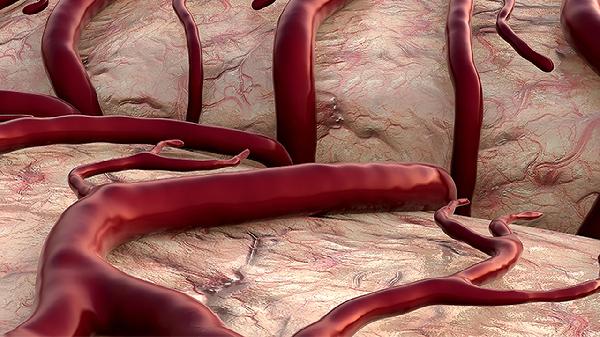

慢性缺血可导致下肢肌肉体积减小,尤其以腓肠肌萎缩最为常见。患者可能出现小腿变细、肌力下降,严重时影响行走功能。肌肉萎缩通常提示动脉硬化已持续较长时间,需警惕病情进展为严重缺血的可能。

下肢动脉硬化患者应戒烟限酒,控制血压、血糖和血脂在合理范围。保持适度运动如步行锻炼,但需避免过度劳累。注意下肢保暖,选择宽松舒适的鞋袜,避免长时间保持同一姿势。定期检查足部皮肤,预防外伤和感染。若症状持续加重或出现静息痛、溃疡等表现,应及时就医评估血管状况,必要时在医生指导下进行药物治疗或血管重建手术。