梗阻性黄疸有什么危害和后果

消化内科编辑

医语暖心

消化内科编辑

医语暖心

消化内科编辑

医语暖心

消化内科编辑

医语暖心

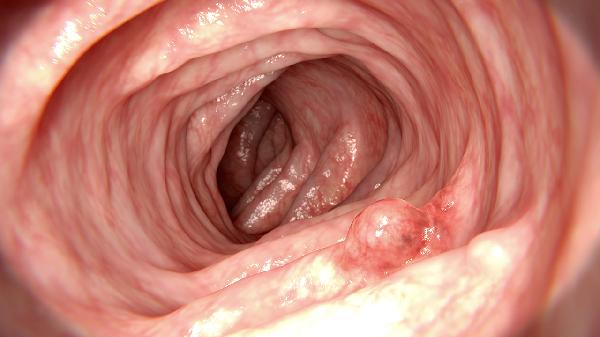

梗阻性黄疸可能导致肝功能损害、胆汁淤积性肝硬化、凝血功能障碍、继发感染及肾功能损伤等严重后果。梗阻性黄疸通常由胆管结石、肿瘤压迫、胆管狭窄等因素引起,需及时干预以避免不可逆损伤。

胆汁排泄受阻会导致胆红素及胆汁酸在肝内蓄积,直接损伤肝细胞。长期未治疗可能引发肝细胞坏死、纤维化,表现为转氨酶升高、黄疸加深。需通过胆道引流术解除梗阻,必要时联合护肝药物如复方甘草酸苷片、多烯磷脂酰胆碱胶囊等。

持续胆汁淤积可刺激肝星状细胞活化,导致肝内纤维组织增生,最终发展为肝硬化。患者可能出现门静脉高压、脾功能亢进等症状。早期可通过经皮肝穿刺胆道引流缓解,晚期需考虑肝移植。

胆汁淤积影响脂溶性维生素K吸收,导致凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ合成不足。患者表现为皮下瘀斑、消化道出血等。需补充维生素K1注射液,严重出血时输注新鲜冰冻血浆。

梗阻易引发胆管炎,病原体以大肠埃希菌、克雷伯菌为主。表现为寒战高热、腹痛加剧,可能进展为脓毒血症。需使用注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠、甲硝唑氯化钠注射液等抗感染治疗。

胆红素及内毒素血症可导致肾血管收缩,引发肝肾综合征。表现为少尿、血肌酐升高。需维持有效循环量,必要时行连续性肾脏替代治疗,同时积极解除胆道梗阻。

梗阻性黄疸患者应严格低脂饮食,避免油腻食物加重胆汁分泌负担。每日监测皮肤巩膜黄染程度、尿色及粪便颜色变化,若出现皮肤瘙痒可使用炉甘石洗剂外涂。术后患者需定期复查腹部超声及肝功能,保持引流管通畅,防止导管相关感染。合并肝硬化者需限制蛋白质摄入,预防肝性脑病。