黄疸偏高的危害

消化内科编辑

医语暖心

消化内科编辑

医语暖心

消化内科编辑

医语暖心

消化内科编辑

医语暖心

黄疸偏高可能引发胆红素脑病、肝功能损害、凝血功能障碍等危害。黄疸偏高主要与胆红素代谢异常、肝胆疾病、溶血性疾病等因素有关,需根据具体病因采取干预措施。

胆红素水平过高可能透过血脑屏障沉积于脑组织,导致神经系统损伤。新生儿可能出现嗜睡、肌张力减低、尖叫等症状,严重时可遗留听力障碍或脑瘫。成人患者可能出现意识模糊、抽搐等表现。需通过光疗、换血或药物降低胆红素水平,常用药物包括人血白蛋白注射液、苯巴比妥片等。

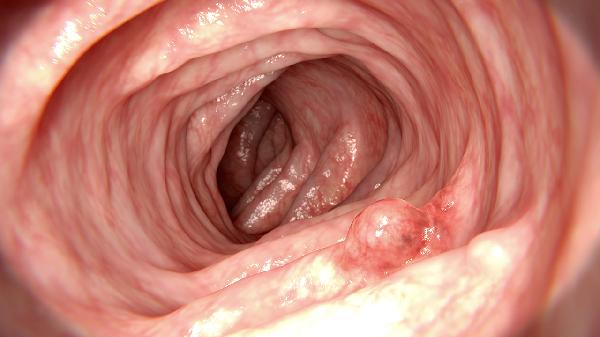

持续黄疸可能加重肝细胞损伤,导致转氨酶升高、合成功能下降。患者可能出现腹水、肝掌、蜘蛛痣等体征,严重者发展为肝衰竭。需针对原发病治疗,如病毒性肝炎使用恩替卡韦分散片,胆道梗阻需行ERCP术,同时配合复方甘草酸苷片等保肝药物。

胆红素升高可能影响维生素K吸收,导致凝血因子合成不足。患者表现为皮肤瘀斑、鼻出血、消化道出血等,实验室检查可见PT延长。需补充维生素K1注射液,严重出血时输注新鲜冰冻血浆,同时监测INR值调整抗凝方案。

胆汁酸沉积刺激皮肤神经末梢引发剧烈瘙痒,影响睡眠质量。患者常见抓痕、皮肤苔藓化,可能继发感染。可使用考来烯胺散吸附胆汁酸,或口服纳曲酮片阻断瘙痒信号,局部涂抹尿素软膏缓解皮肤干燥。

胆汁排泄受阻导致脂肪及脂溶性维生素吸收不良。患者可能出现脂肪泻、体重下降、夜盲症等表现。需补充维生素AD软胶囊、维生素E软胶囊等,采用低脂高蛋白饮食,必要时给予肠外营养支持。

黄疸患者应定期监测胆红素水平变化,避免高脂饮食加重胆汁淤积。保证每日饮水量促进代谢,注意观察尿液颜色及大便性状。出现意识改变、持续高热或严重出血倾向时需立即就医。哺乳期母亲需按医嘱调整喂养方式,新生儿黄疸应增加哺乳频率促进胆红素排泄。