血管炎是什么原因引起的能治好吗

心血管内科编辑

医言小筑

心血管内科编辑

医言小筑

心血管内科编辑

医言小筑

心血管内科编辑

医言小筑

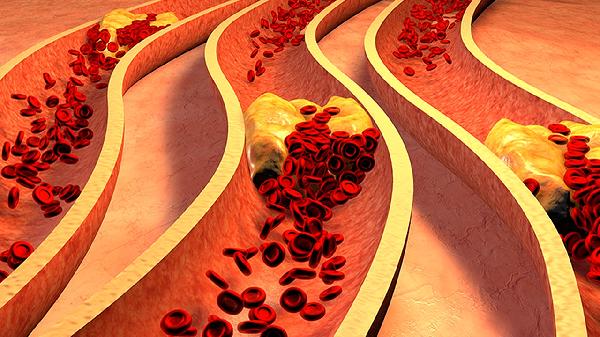

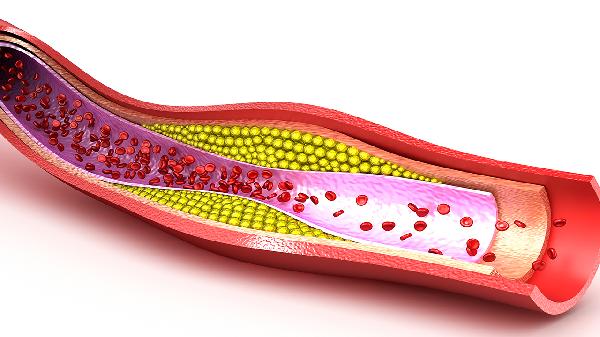

血管炎可能由遗传因素、感染、药物反应、自身免疫疾病、肿瘤等因素引起,多数情况下通过规范治疗可以控制病情。血管炎的治疗效果与具体类型、病情严重程度及治疗时机有关,早期干预预后较好。

部分血管炎与遗传易感性相关,如抗中性粒细胞胞质抗体相关性血管炎可能存在家族聚集倾向。这类患者需定期监测炎症指标,避免接触诱发因素。治疗以免疫抑制剂为主,如甲氨蝶呤片、环磷酰胺片联合糖皮质激素控制炎症反应。

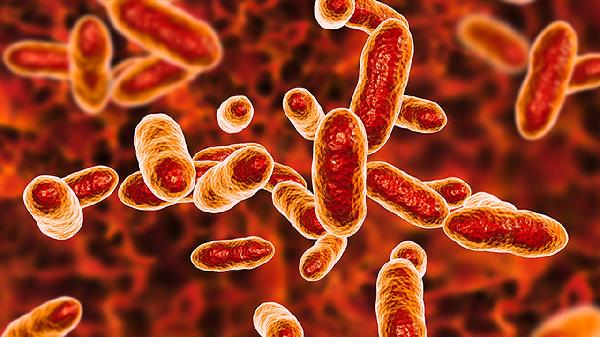

乙型肝炎病毒、链球菌等病原体可能通过免疫复合物沉积引发血管炎,表现为皮肤紫癜、关节肿痛。需针对原发感染使用抗病毒药物如恩替卡韦分散片,同时配合泼尼松龙片缓解血管炎症。感染控制后血管炎症状多可缓解。

丙硫氧嘧啶片、肼屈嗪片等药物可能诱发药物性血管炎,表现为发热、皮疹及脏器损伤。立即停用可疑药物是关键,严重者需使用人免疫球蛋白冲击治疗。多数患者在停药后2-4周症状逐渐消退。

类风湿关节炎、系统性红斑狼疮等疾病常继发血管炎,与免疫系统错误攻击血管壁有关。需长期服用硫唑嘌呤片、吗替麦考酚酯胶囊等免疫调节剂,配合生物制剂如利妥昔单抗注射液控制基础疾病活动度。

淋巴瘤、实体瘤可能通过副肿瘤综合征导致血管炎,需通过病理检查明确肿瘤性质。治疗以肿瘤切除或放化疗为主,血管炎症状随肿瘤控制而改善。必要时短期使用地塞米松磷酸钠注射液缓解急性炎症。

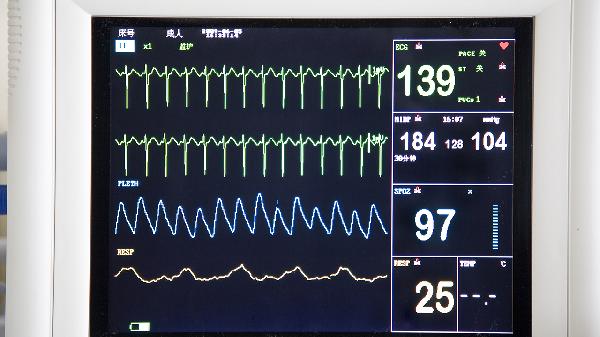

血管炎患者应避免吸烟、过度劳累等加重血管损伤的因素,保持低盐低脂饮食,适量进行游泳、散步等有氧运动。定期复查血沉、C反应蛋白等炎症指标,出现新发皮疹、持续发热或脏器功能异常时需及时复诊调整治疗方案。病程中注意肢体保暖,避免寒冷刺激诱发血管痉挛。