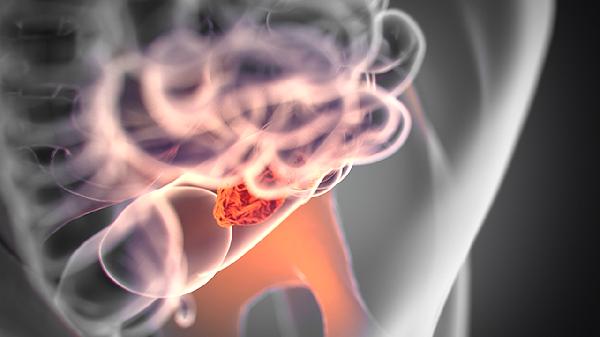

肠缺血的症状有哪些怎么治疗

消化内科编辑

健康领路人

消化内科编辑

健康领路人

关键词: #症状

消化内科编辑

健康领路人

消化内科编辑

健康领路人

关键词: #症状

肠缺血主要表现为突发腹痛、便血、恶心呕吐等症状,治疗需根据病因采取药物溶栓、血管介入或手术切除坏死肠段等措施。肠缺血通常由动脉栓塞、血栓形成、低血流状态等原因引起,可分为急性肠系膜缺血和慢性肠系膜缺血两类。

急性肠缺血患者常出现脐周或全腹剧烈绞痛,疼痛程度与体征不符。腹痛可能与肠系膜上动脉栓塞导致肠道血流中断有关,患者可能伴有冷汗、强迫蜷缩体位。需紧急进行血管造影明确诊断,治疗可选用尿激酶注射液、阿替普酶注射液等溶栓药物,或行经皮血管成形术恢复血流。

肠道黏膜缺血坏死后可能出现血便或柏油样便,常见于肠系膜静脉血栓形成患者。便血多伴随腹胀、肠鸣音减弱,严重时出现腹膜刺激征。需禁食并静脉补充营养,使用低分子肝素钙注射液抗凝,必要时行肠系膜静脉取栓术。

缺血性肠病早期常出现反射性恶心呕吐,呕吐物可能含胆汁或血性液体。该症状与肠道平滑肌缺血痉挛有关,患者可能出现腹泻与便秘交替。可暂时禁食胃肠减压,使用盐酸消旋山莨菪碱注射液解痉,配合奥美拉唑肠溶胶囊保护胃肠黏膜。

慢性肠缺血患者典型表现为餐后15-30分钟脐周绞痛,持续1-3小时缓解。这与进食后肠道需氧量增加但血供不足有关,患者可能因恐惧进食导致体重下降。建议少量多餐,使用盐酸罂粟碱注射液扩张血管,严重者需行肠系膜动脉旁路移植术。

缺血性肠坏死后期可能出现腹胀、停止排气排便等肠梗阻症状。查体可见腹部膨隆、肠鸣音消失,影像学显示肠壁增厚或气肿。需急诊手术切除坏死肠段,术后使用注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠预防感染,配合肠外营养支持治疗。

肠缺血患者日常需控制高血压、房颤等基础疾病,避免脱水及过量使用血管收缩药物。术后应逐步过渡到低脂易消化饮食,定期复查血管超声。出现持续腹痛伴便血时须立即就医,延误治疗可能导致肠穿孔、感染性休克等严重并发症。建议高风险人群定期进行血管评估,保持适度运动改善血液循环。