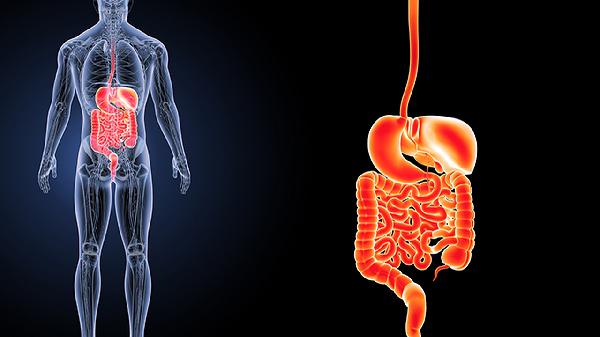

肠扭曲是怎么形成的

肛肠科编辑

医点就懂

肛肠科编辑

医点就懂

肛肠科编辑

医点就懂

肛肠科编辑

医点就懂

肠扭曲通常由肠道位置异常、肠系膜固定不良、肠道蠕动紊乱等因素引起,可能表现为腹痛、腹胀、呕吐等症状。肠扭曲的形成主要有先天性解剖异常、术后粘连、剧烈运动、肠道肿瘤、慢性便秘等原因。

部分患者存在肠系膜过长或固定点缺失等先天缺陷,这类解剖结构异常会使肠道活动度增大。当肠道发生异常旋转时,肠管可能围绕肠系膜血管发生扭转,导致肠壁血供受阻。先天性肠旋转不良多见于婴幼儿,需通过腹部CT或造影检查确诊。若出现血便或持续性绞痛,可能需紧急手术复位。

腹腔手术后形成的纤维粘连带可能牵拉肠管,在肠道剧烈蠕动时诱发肠袢扭转。妇科手术、阑尾切除术等腹部操作后3-6个月为粘连高发期。粘连导致的肠扭曲常表现为突发性脐周绞痛伴肛门停止排气,腹部X线可见扩张肠袢。轻度粘连可通过肠梗阻导管减压,严重者需粘连松解术。

饱餐后立即进行翻滚、跳跃等大幅度动作,可能使充满食物的肠袢因惯性作用发生位置改变。肠道在突然改变体位时,游离度较大的乙状结肠或盲肠易发生轴向旋转。这类情况多见于青少年,通常伴有恶心和不对称腹胀,通过改变体位可能自行复位。

肠道息肉或恶性肿瘤可能成为扭转支点,随着肿物增大逐渐带动相邻肠管旋转。老年患者出现反复肠扭曲需警惕肿瘤可能,常见于结肠脾曲或回盲部。CT检查能显示靶征或漩涡征等典型表现,确诊后需切除肿瘤并行肠吻合术。

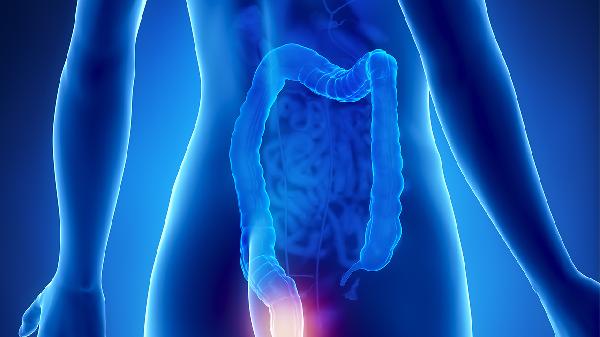

长期便秘者结肠内粪便堆积会增加肠管重量,尤其乙状结肠冗长患者更易因重力作用发生肠管轴向扭转。这类患者多有排便费力史,腹部可触及粪块。通过灌肠解除梗阻后,需长期使用乳果糖口服溶液等渗透性泻剂维持排便规律。

预防肠扭曲需避免饱餐后立即运动,便秘患者应保持每日膳食纤维摄入量在25-30克,适量食用西梅、火龙果等促排便食物。术后患者需按医嘱早期下床活动预防粘连。若出现持续腹痛伴呕吐,应立即禁食并就医排查,延误治疗可能导致肠坏死等严重并发症。日常可进行腹部顺时针按摩促进肠蠕动,但避免在疼痛发作时强行按压。