双重人格的病因

神经内科编辑

医言小筑

神经内科编辑

医言小筑

神经内科编辑

医言小筑

神经内科编辑

医言小筑

双重人格的病因可能与遗传因素、童年创伤、心理防御机制、脑部功能异常及社会环境刺激等因素有关。双重人格在临床上称为解离性身份障碍,属于精神疾病范畴,需由专业医生进行诊断和治疗。

部分患者存在家族精神疾病史,遗传易感性可能增加患病概率。研究表明特定基因变异可能影响大脑神经递质平衡,导致人格整合功能受损。这类患者需结合心理治疗与药物干预,常用药物包括奥氮平片、舍曲林片、氟西汀胶囊等,但须严格遵医嘱使用。

儿童期遭受躯体虐待、性虐待或情感忽视等严重创伤,可能触发解离性防御机制。创伤记忆被压抑后以独立人格形式显现,患者可能出现阶段性记忆缺失或身份转换。心理治疗需采用创伤聚焦疗法,配合稳定化技术重建安全感。

个体面临无法承受的心理压力时,可能通过人格解离逃避现实痛苦。这种防御模式在长期应激状态下固化为病态适应方式,表现为多个人格状态交替主导。认知行为疗法有助于识别触发因素,改善应对策略。

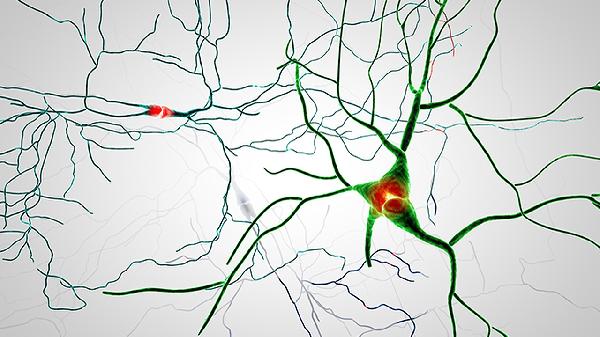

神经影像学显示部分患者前额叶与颞叶连接异常,影响自我认知整合功能。脑区激活模式差异可能导致记忆编码紊乱,形成分离性身份状态。经颅磁刺激等物理治疗可能作为辅助手段,需联合心理干预。

长期处于高压环境或突发重大生活事件可能诱发症状,如战争、自然灾害或亲密关系破裂。社会支持系统缺失会加剧人格分离,团体治疗和家庭干预能帮助重建社会功能。

双重人格患者需建立规律作息,避免酒精和咖啡因等刺激性物质。家属应学习非评判性沟通技巧,配合治疗计划提供稳定环境。定期复诊评估病情变化,必要时调整治疗方案。早期系统干预有助于改善预后,但需警惕共病抑郁或自杀风险。