下肢血管堵有什么症状

心血管内科编辑

健康科普君

心血管内科编辑

健康科普君

心血管内科编辑

健康科普君

心血管内科编辑

健康科普君

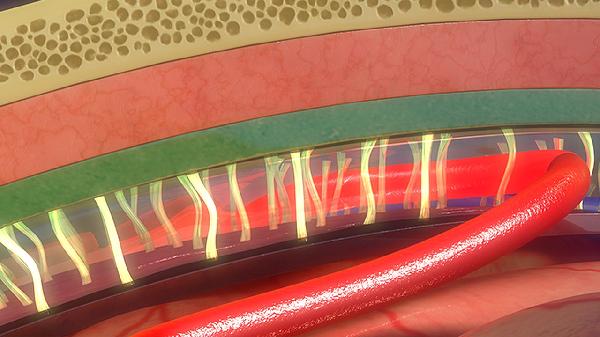

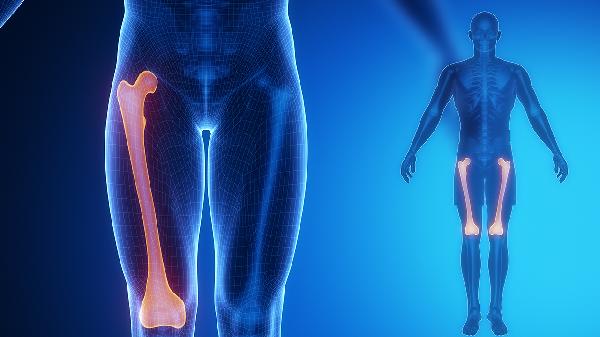

下肢血管堵塞可能表现为间歇性跛行、下肢麻木、皮肤颜色改变、疼痛加剧、溃疡或坏疽等症状。下肢血管堵塞通常由动脉粥样硬化、血栓形成、血管炎等因素引起,可能伴随肢体发凉、肌肉萎缩等表现。建议及时就医,通过血管超声或造影明确诊断,避免延误治疗。

间歇性跛行是下肢血管堵塞的典型症状,表现为行走时小腿肌肉疼痛、酸胀或乏力,休息后可缓解。这种症状与运动时肌肉供血不足有关,常见于动脉粥样硬化导致的血管狭窄。患者可能发现行走距离逐渐缩短,严重时影响日常活动。早期可通过戒烟、控制血压血糖改善,若进展需药物或手术干预。

下肢麻木多因神经缺血引起,血管堵塞导致神经营养供应不足。患者可能感觉肢体刺痛、蚁走感或触觉减退,夜间症状可能加重。长期缺血还可能伴随肌力下降,甚至足下垂。需与腰椎疾病鉴别,血管性麻木常伴有皮肤温度降低和脉搏减弱。

缺血下肢可能出现苍白、发绀或暗红色改变,抬高患肢时苍白更明显,下垂后转为淤红色。皮肤变薄发亮、毛发脱落也是慢性缺血特征。严重者出现网状青斑或色素沉着,提示侧支循环代偿不足。这些变化反映微循环障碍,需警惕组织坏死风险。

静息痛是血管严重堵塞的标志,表现为足趾或足前段持续性剧痛,夜间平卧时加重。疼痛多呈烧灼样或刀割样,下垂肢体可稍缓解。这种缺血性疼痛提示远端组织濒临坏死,常需紧急血运重建。合并糖尿病者可能因神经病变痛觉迟钝而延误就诊。

终末期可出现足跟、足趾等处难以愈合的溃疡,边缘清晰伴剧烈疼痛。干性坏疽表现为组织发黑干瘪,湿性坏疽则有恶臭分泌物。这类病变多合并感染,需清创联合抗生素治疗。保肢失败时可能需截肢,强调早期血管评估的重要性。

下肢血管堵塞患者应严格戒烟,控制高血压、高血脂等基础病。每日检查足部皮肤,避免外伤和过紧鞋袜。适度步行锻炼可促进侧支循环形成,但需避免过度劳累。饮食以低盐低脂为主,增加深海鱼类摄入。冬季注意肢体保暖,但禁用热水袋直接热敷缺血部位。定期复查血管情况,按医嘱使用抗血小板药物如阿司匹林肠溶片、氯吡格雷片等。