血管外溶血可表现为

心血管内科编辑

医心科普

心血管内科编辑

医心科普

关键词: #血管

心血管内科编辑

医心科普

心血管内科编辑

医心科普

关键词: #血管

血管外溶血可表现为贫血、黄疸、脾肿大、血红蛋白尿、胆红素尿等症状。血管外溶血可能与遗传性球形红细胞增多症、自身免疫性溶血性贫血、地中海贫血、镰状细胞贫血、疟疾感染等因素有关。

贫血是血管外溶血最常见的表现,由于红细胞在脾脏等单核巨噬细胞系统中被破坏,导致红细胞数量减少。患者可能出现乏力、头晕、心悸、面色苍白等症状。贫血程度与溶血速度相关,急性溶血性贫血可能危及生命。贫血的治疗需针对病因,如遗传性球形红细胞增多症患者可考虑脾切除术,自身免疫性溶血性贫血患者需使用糖皮质激素如醋酸泼尼松片、环孢素软胶囊等免疫抑制剂。

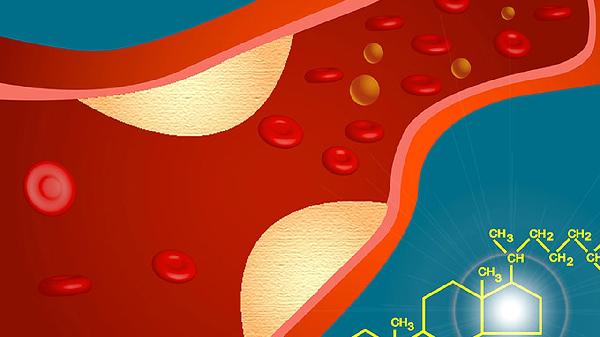

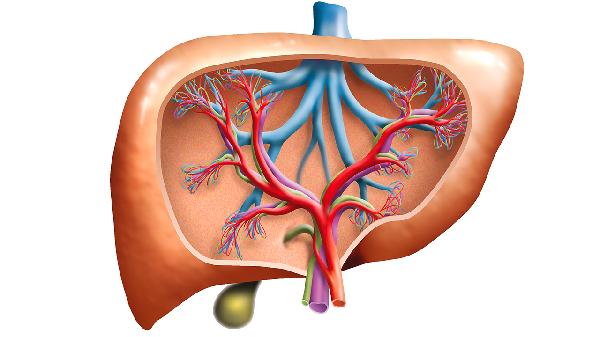

黄疸是由于红细胞破坏后释放的血红蛋白代谢产生大量间接胆红素,超过肝脏处理能力所致。患者皮肤和巩膜出现黄染,尿液颜色加深。黄疸程度与溶血严重程度相关。治疗上需积极控制溶血,严重黄疸可考虑光疗或血浆置换。常用药物包括苯巴比妥片促进胆红素代谢,茵栀黄口服液辅助退黄。

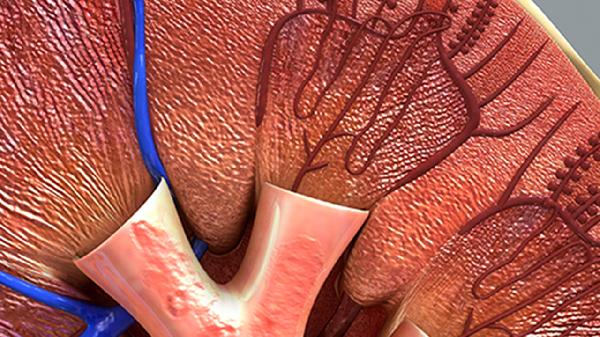

脾脏是血管外溶血的主要场所,长期溶血可导致脾脏代偿性增大。患者可能出现左上腹不适或疼痛,体检可触及肿大的脾脏。脾肿大明显时可引起脾功能亢进,加重贫血和血小板减少。治疗上需控制原发病,严重脾肿大影响生活质量时可行脾切除术。脾切除术前需接种肺炎球菌多糖疫苗、脑膜炎球菌疫苗等预防感染。

血红蛋白尿是血管内溶血的表现,但在严重血管外溶血时也可出现。由于大量血红蛋白释放入血,超过结合珠蛋白的结合能力,游离血红蛋白通过肾脏滤出形成血红蛋白尿。尿液呈酱油色或浓茶色。治疗需积极补液碱化尿液,预防急性肾损伤,必要时进行血液净化治疗。常用药物包括碳酸氢钠片碱化尿液,呋塞米注射液利尿。

胆红素尿是由于溶血导致胆红素生成过多,超过肝脏处理能力,直接胆红素反流入血经肾脏排出所致。尿液呈深黄色,震荡后泡沫呈黄色。胆红素尿提示溶血程度较重。治疗上需积极控制溶血,保护肝功能。常用药物包括熊去氧胆酸胶囊促进胆汁排泄,复方甘草酸苷片保护肝细胞。

血管外溶血患者应注意休息,避免剧烈运动加重溶血。饮食上应保证足够的热量和优质蛋白摄入,适量补充叶酸和铁剂,但地中海贫血患者补铁需谨慎。避免感染、疲劳、氧化性药物等诱发溶血的因素。定期监测血常规、网织红细胞计数、胆红素等指标评估病情。出现发热、腰痛、尿色加深等症状应及时就医。不同类型溶血性贫血的治疗方案差异较大,应在血液科医生指导下规范治疗。