结肠黑变病是怎么回事

消化内科编辑

医普小能手

消化内科编辑

医普小能手

消化内科编辑

医普小能手

消化内科编辑

医普小能手

结肠黑变病可能由长期服用蒽醌类泻药、慢性便秘、肠道菌群失调、重金属摄入、遗传易感性等原因引起,可通过停用泻药、改善便秘、调节菌群、避免重金属暴露、定期肠镜监测等方式治疗。

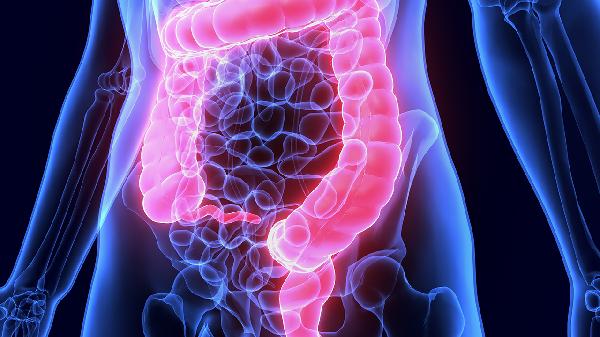

长期使用番泻叶提取物片、大黄碳酸氢钠片、比沙可啶肠溶片等蒽醌类泻药是主要诱因。这类药物刺激肠黏膜上皮细胞凋亡,巨噬细胞吞噬凋亡小体后形成脂褐素沉积。典型表现为结肠黏膜出现棕褐色网格状或豹纹样改变,可能伴随排便依赖。需逐步停用刺激性泻药,改用聚乙二醇4000散等渗透性泻剂。

顽固性便秘导致粪便滞留,延长肠黏膜与代谢产物接触时间。患者常见排便费力、便意减少等症状,可能诱发肠道神经丛损伤。建议增加膳食纤维摄入至每日25克,晨起饮用温水刺激胃结肠反射,配合腹部顺时针按摩促进肠蠕动。

肠道微生态紊乱可能促使次级胆汁酸等代谢产物异常积累。双歧杆菌等有益菌减少时,可能出现腹胀、排气增多等表现。可食用含保加利亚乳杆菌的酸奶,或在医生指导下使用双歧杆菌三联活菌胶囊调节菌群平衡。

长期接触含砷、铅等重金属的饮用水或食物,可能引发结肠黏膜色素沉着。伴随症状包括指甲白线、牙龈蓝线等。需检测血重金属浓度,必要时使用二巯丙磺酸钠注射液驱铅治疗,并更换安全水源。

部分患者存在ABCG2基因多态性,导致肠道色素转运障碍。这类人群常有家族结肠疾病史,肠镜检查可见弥漫性黏膜黑变。建议40岁后每3年进行肠镜监测,日常避免高脂饮食减少氧化应激。

结肠黑变病患者应建立每日固定排便习惯,早餐后胃肠反射最活跃时尝试排便。饮食选择西蓝花、燕麦等富含膳食纤维的食物,限制红肉及加工肉制品摄入。适度进行快走、游泳等有氧运动,避免久坐不动。出现便血、体重下降等预警症状时需立即复查肠镜,排除伴发的结肠息肉或肿瘤性病变。