血管性血友病是什么原因引起的

血液内科编辑

医普小能手

血液内科编辑

医普小能手

血液内科编辑

医普小能手

血液内科编辑

医普小能手

血管性血友病主要由遗传因素、血管性血友病因子缺乏或功能异常、获得性因素等原因引起。血管性血友病是一种遗传性出血性疾病,主要表现为皮肤黏膜出血、月经量过多、手术后出血不止等症状。

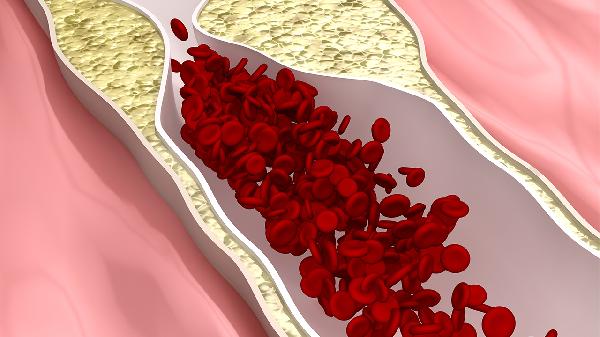

血管性血友病多为常染色体显性遗传,父母中有一方患病,子女有较高概率患病。血管性血友病因子基因突变导致血管性血友病因子数量减少或功能异常,影响血小板黏附和凝血功能。患者可能出现轻微碰撞后皮肤淤青、鼻出血、牙龈出血等症状。建议有家族史的人群进行基因检测,明确诊断后遵医嘱使用去氨加压素注射液、血管性血友病因子浓缩剂等药物预防出血。

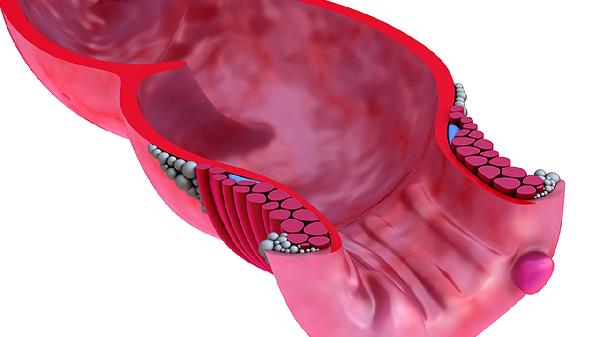

血管性血友病因子合成不足或代谢过快会导致血浆中血管性血友病因子水平降低。血管性血友病因子是凝血过程中重要的辅助因子,缺乏时血小板无法正常黏附在受损血管处,导致出血时间延长。患者可能表现为月经期出血量大、拔牙后出血难止。可通过输注血管性血友病因子浓缩剂、注射用重组人凝血因子Ⅷ等药物补充缺乏的凝血因子。

血管性血友病因子结构异常会影响其与血小板糖蛋白和胶原的结合能力,即使血浆中血管性血友病因子浓度正常,也无法发挥正常功能。这类患者出血症状轻重不一,可能从轻微皮肤淤斑到关节腔出血不等。确诊需通过血管性血友病因子活性检测,治疗可选用血管性血友病因子替代疗法或氨甲环酸氯化钠注射液等抗纤溶药物。

部分患者因自身免疫性疾病、淋巴增殖性疾病等产生抗血管性血友病因子抗体,导致获得性血管性血友病。抗体中和或加速清除血管性血友病因子,引起类似遗传性血管性血友病的出血表现。这类患者常伴有原发病症状,如淋巴结肿大、关节肿痛等。治疗需针对原发病使用免疫抑制剂如醋酸泼尼松片,同时配合止血治疗。

某些药物如阿司匹林肠溶片、氯吡格雷片等抗血小板药物可能加重血管性血友病患者出血倾向。甲状腺功能亢进、妊娠等生理状态也会影响血管性血友病因子水平。患者应避免使用影响血小板功能的药物,女性患者在月经期可遵医嘱使用氨甲环酸片控制出血,孕期需密切监测凝血功能。

血管性血友病患者应避免剧烈运动和可能造成外伤的活动,使用软毛牙刷减少牙龈出血风险。日常饮食可适量增加富含维生素K的食物如菠菜、西蓝花等,有助于凝血因子合成。建议患者随身携带疾病说明卡,就医时主动告知病情,定期复查凝血功能。出现严重出血时应立即就医,在医生指导下进行针对性治疗。