心律失常患者有哪些诊断依据

心血管内科编辑

医路阳光

心血管内科编辑

医路阳光

心血管内科编辑

医路阳光

心血管内科编辑

医路阳光

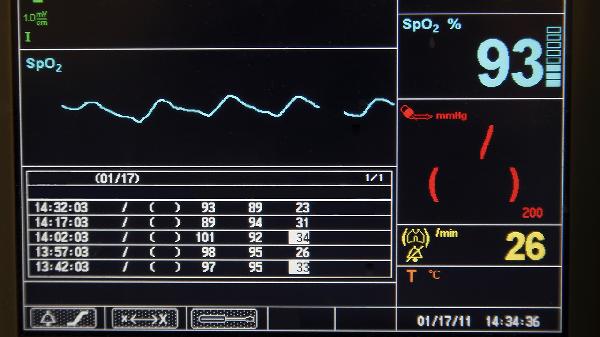

心律失常的诊断依据主要有心电图检查、动态心电图监测、心脏电生理检查、血液生化检查和影像学检查等。心律失常可能与心肌缺血、电解质紊乱、药物副作用等因素有关,通常表现为心悸、胸闷、头晕等症状。建议及时就医,在医生指导下完善相关检查。

心电图是诊断心律失常最常用的方法,能够记录心脏电活动,显示心率、节律及传导异常。常规心电图可捕捉阵发性心律失常,但对间歇性发作可能漏诊。检查时需平静躺卧,电极片粘贴于胸壁和四肢特定位置。心电图能明确区分房颤、室性早搏等常见类型,为后续治疗提供依据。

动态心电图通过24-48小时连续记录心电活动,提高间歇性心律失常检出率。患者需佩戴便携式记录仪进行日常活动,记录期间出现症状时需手动标记。该检查可评估心律失常与症状的关联性,检测无症状性心肌缺血,评估抗心律失常药物疗效。检查期间应避免接触强磁场,保持电极干燥。

心脏电生理检查通过导管插入心腔记录电信号,精确定位异常起搏点或传导路径。适用于复杂心律失常、不明原因晕厥患者,可诱发临床性心动过速以明确机制。检查前需空腹,局部麻醉后经血管插入电极导管。该检查能鉴别室上速与室速,指导射频消融治疗,但属于有创操作,可能存在血管损伤风险。

血液检查包括电解质、甲状腺功能、心肌酶谱等项目。低钾血症、高钙血症等电解质紊乱可直接引发心律失常,甲状腺功能亢进常伴房颤。肌钙蛋白升高提示心肌损伤,可能与心律失常互为因果。采血前应避免剧烈运动,空腹8-12小时。异常结果需结合临床表现综合分析,部分指标需动态监测。

心脏超声可评估心脏结构异常如瓣膜病、心肌病等器质性病变。冠脉CTA或造影能明确冠心病所致心肌缺血。心脏磁共振对心肌瘢痕、浸润性病变有较高分辨率。这些检查有助于判断心律失常的病理基础,指导病因治疗。检查前需去除金属物品,配合呼吸指令,造影剂过敏者需提前告知医生。

心律失常患者应保持规律作息,避免过度劳累和情绪激动。日常饮食注意补充富含钾镁的食物如香蕉、深色蔬菜,限制咖啡因和酒精摄入。遵医嘱按时服药,不可自行调整剂量。定期复查心电图,监测血压和心率变化。出现心悸加重、晕厥前兆等症状时需立即就医。适当进行散步、太极拳等低强度运动,避免剧烈运动诱发心律失常。