| 1人回答 | 41次阅读

肠子长肿瘤是否严重需根据肿瘤性质决定,良性肿瘤通常不严重,恶性肿瘤可能较严重。肠肿瘤可能与遗传因素、长期炎症刺激、不良饮食习惯等因素有关,通常表现为腹痛、排便习惯改变、便血等症状。建议及时就医明确诊断。

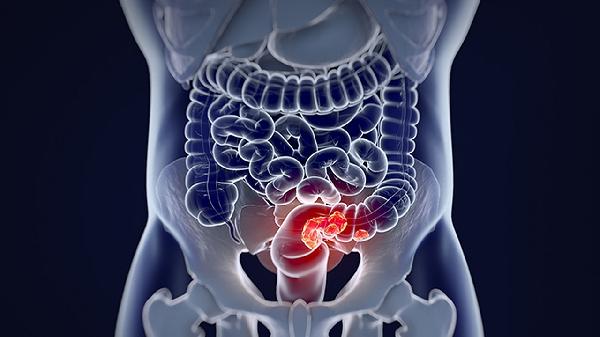

肠肿瘤的严重程度与肿瘤性质密切相关。良性肿瘤如肠息肉生长缓慢,边界清晰,极少转移,通过内镜下切除或手术切除后预后较好,复发概率低。这类肿瘤体积较小时可能无明显症状,部分患者仅在体检时发现。体积增大后可能出现肠梗阻表现,如腹胀、排便困难等,但整体对健康威胁较小。恶性肿瘤如结肠癌生长迅速,易侵犯周围组织并通过淋巴或血液转移至肝脏、肺部等器官。早期可能仅表现为排便习惯改变或间歇性便血,随病情进展可出现贫血、消瘦、肠梗阻等症状。晚期患者可能出现恶病质、多器官功能衰竭等严重并发症。

极少数特殊类型肠肿瘤如胃肠间质瘤、神经内分泌肿瘤等,其生物学行为介于良恶性之间,部分具有潜在恶性倾向。这类肿瘤早期症状隐匿,部分病例可能出现激素相关症状如潮红、腹泻等,需通过病理检查明确性质。某些遗传性肠肿瘤综合征如家族性腺瘤性息肉病,患者肠道内可布满数百枚息肉,癌变概率极高,需密切监测并及时干预。

建议出现不明原因腹痛、便血、排便习惯改变超过两周时尽早就诊消化内科或普外科,完善肠镜、CT等检查。日常需保持规律作息,增加蔬菜水果及全谷物摄入,限制红肉及加工肉制品。40岁以上人群建议每3-5年进行肠癌筛查,有家族史者应提前至30岁开始筛查。确诊肿瘤后应严格遵医嘱治疗,避免自行服用偏方或中断正规治疗。

肠道息肉可能引起肚子疼,通常与息肉大小、位置或并发症有关。肠道息肉是肠黏膜异常增生形成的赘生物,多数为良性,但部分可能恶变。主要诱因包括长期高脂低纤维饮食、慢性炎症刺激、遗传因素等,症状除腹痛外还可能伴随便血、排便习惯改变。建议及时就医进行肠镜等检查,明确息肉性质后采取内镜下切除或手术干预,术后需定期复查并调整饮食结构,减少红肉及加工食品摄入,增加全谷物和蔬菜水果比例,避免久坐及吸烟饮酒等危险因素。

体积较小的肠道息肉通常不会直接引发腹痛,但可能因机械刺激肠壁或影响肠蠕动导致隐痛或不适感,这类情况多见于直肠或乙状结肠的带蒂息肉,排便时可能加重疼痛。炎症性息肉伴随的腹痛多呈阵发性,与肠道痉挛相关,常见于溃疡性结肠炎或克罗恩病患者。部分患者腹痛与息肉继发出血、肠套叠有关,表现为突发绞痛伴呕吐,需紧急处理。直径超过1厘米的广基息肉或绒毛状腺瘤更易引起症状,其表面糜烂或溃疡可导致持续性钝痛,且恶变风险较高。多发性息肉病综合征如家族性腺瘤性息肉病引起的腹痛往往呈渐进性,与息肉密集分布导致的肠腔狭窄相关。

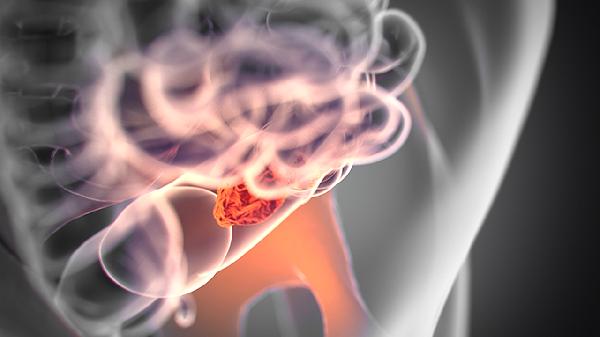

当肠道息肉引发肠梗阻时会出现剧烈腹痛伴腹胀、停止排气排便,常见于较大息肉堵塞肠腔或引发肠套叠,腹部CT可见靶环征或肠管扩张。少数情况下息肉恶变为肠癌时,腹痛转为持续性并伴随体重下降,肿瘤侵犯神经或周围组织可导致疼痛放射至腰背部。幼年性息肉病患儿腹痛多位于脐周,可能因息肉自行脱落引发出血性休克。缺血性肠息肉引起的腹痛具有特征性,常见于肠系膜血管受压的老年患者,疼痛程度与缺血范围相关。特殊类型如Peutz-Jeghers综合征的息肉多发生在小肠,腹痛常由肠套叠引起,皮肤黏膜色素沉着是该病的典型标志。

肠道息肉患者日常应保持每日25-30克膳食纤维摄入,优先选择燕麦、魔芋等可溶性纤维,烹饪方式以蒸煮为主避免油炸。术后三个月内避免剧烈运动防止创面出血,每1-2年需复查肠镜监测复发情况。腹痛发作时可尝试膝胸卧位缓解肠痉挛,但出现持续疼痛超过6小时或伴发热、血便时须立即就诊。有息肉家族史者建议40岁前开始筛查,长期服用非甾体抗炎药可能降低腺瘤复发风险但需警惕胃肠道副作用。保持规律作息与适度运动有助于改善肠道微环境,减少息肉再生概率。