| 1人回答 | 79次阅读

焦虑症严重时可能出现惊恐发作、躯体化症状、社会功能损害等表现。焦虑症加重主要与长期未干预、应激事件持续刺激、共病其他精神障碍等因素有关,需通过药物联合心理治疗控制症状。

重度焦虑可能引发突发性惊恐发作,表现为心悸、出汗、震颤等自主神经亢进症状,伴随强烈濒死感或失控感。此类发作通常持续5-20分钟,可能被误认为心脏病发作。临床常用劳拉西泮片、帕罗西汀片、阿普唑仑片等药物缓解急性症状,认知行为疗法可降低发作频率。

长期严重焦虑会导致非特异性躯体症状,如慢性头痛、胃肠功能紊乱、肌肉紧张疼痛等。这些症状与持续的交感神经兴奋有关,可能被误诊为器质性疾病。治疗需结合草酸艾司西酞普兰片等抗焦虑药物,配合渐进式肌肉放松训练改善症状。

严重焦虑者可能出现回避行为,如拒绝社交、无法工作、过度依赖家人等。这种功能损害与预期性焦虑有关,需通过暴露疗法逐步重建社会适应能力。盐酸舍曲林片等药物可减轻回避行为伴随的抑郁情绪。

焦虑加重常伴随入睡困难、早醒等睡眠问题,长期睡眠剥夺会形成恶性循环。唑吡坦片等短效助眠药可短期使用,但需配合睡眠卫生教育和正念冥想训练改善睡眠结构。

未控制的严重焦虑易共病抑郁症、强迫症或物质滥用。此类情况需采用文拉法辛缓释片等双通道抗抑郁药治疗,同时进行动机访谈等心理干预预防成瘾行为。

焦虑症患者应保持规律作息,每日进行30分钟有氧运动如快走或游泳,避免摄入咖啡因和酒精。建议家属参与治疗过程,学习非批判性倾听技巧,避免强化患者的回避行为。当出现自伤念头或完全丧失社会功能时,需立即寻求精神科医生帮助。定期复诊调整治疗方案,配合正念减压训练可显著改善预后。

肝脏血管瘤的介入治疗方法主要有经导管动脉栓塞术、射频消融术、微波消融术、经皮无水乙醇注射术、经皮激光消融术等。肝脏血管瘤是肝脏常见的良性肿瘤,多数患者无明显症状,部分可能出现上腹隐痛、腹胀等不适,需根据病情选择合适的介入治疗方式。

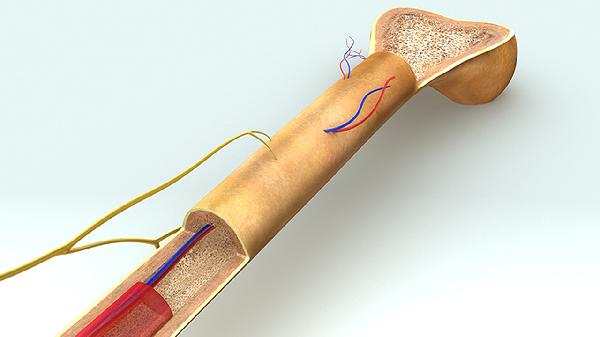

经导管动脉栓塞术是通过导管将栓塞剂注入肿瘤供血动脉,阻断血流使肿瘤缺血坏死。该方法适用于直径超过5厘米的血管瘤或伴有明显症状的患者。栓塞剂可选择明胶海绵颗粒、聚乙烯醇微粒等。术后可能出现发热、腹痛等反应,通常1-2周内缓解。该技术创伤小且能保留正常肝组织,但存在肿瘤残留或复发的可能。

射频消融术是在影像引导下将电极针穿刺至肿瘤部位,通过高频电流产生热量使肿瘤组织凝固坏死。适用于直径3-5厘米的血管瘤,尤其位于肝脏边缘者。治疗时需精确定位,避免损伤邻近器官。术后可能出现一过性转氨酶升高,多数在1个月内恢复正常。该方法对周围肝组织损伤较小,但较大血管瘤可能需要多次治疗。

微波消融术利用微波辐射使肿瘤组织内水分子高速运动产生热能,导致蛋白质变性坏死。该技术对直径3厘米以下血管瘤效果较好,具有消融范围可控、热效率高的特点。治疗时需监测温度防止过度损伤,术后可能出现轻度肝区疼痛。相比射频消融,微波消融对含血管丰富的肿瘤穿透力更强,但对操作技术要求较高。

经皮无水乙醇注射术是在超声或CT引导下将无水乙醇直接注入血管瘤内,使血管内皮细胞脱水坏死。主要适用于直径小于3厘米的表浅血管瘤,具有操作简便、费用低的优势。注射后可能出现短暂局部疼痛和醉酒样反应。该技术对瘤体较小的单纯性血管瘤效果显著,但需多次注射且对血供丰富的肿瘤效果有限。

经皮激光消融术通过光纤传导激光能量使肿瘤组织气化凝固,适用于特殊部位的小血管瘤。治疗时需精确控制能量输出,避免损伤重要血管。术后可能出现轻度肝包膜反应,表现为短暂性右侧肩部牵涉痛。该方法对深部小血管瘤定位精准,但设备要求高且单次治疗范围有限,临床使用相对较少。

肝脏血管瘤患者介入治疗后需定期复查超声或增强CT评估疗效,术后1个月内避免剧烈运动以防出血。饮食宜清淡易消化,限制高脂食物摄入,适量补充优质蛋白促进肝细胞修复。保持规律作息,避免饮酒和使用肝毒性药物。如出现持续发热、剧烈腹痛或黄疸等症状应及时就医。多数患者通过介入治疗可获得良好预后,但需长期随访观察。