| 1人回答 | 87次阅读

血管瘤可通过皮肤检查、影像学检查、病理活检等方式诊断。血管瘤是血管内皮细胞异常增生形成的良性肿瘤,主要表现为皮肤或黏膜的红色、紫色斑块或肿块,常见于婴幼儿和成人。

1、皮肤检查

皮肤检查是诊断浅表血管瘤的常用方法。医生通过肉眼观察病变部位的颜色、形状、大小等特征,初步判断是否为血管瘤。浅表血管瘤通常呈现鲜红色或紫红色,按压时颜色可能变淡。皮肤检查无需特殊准备,操作简单快捷,适合作为初步筛查手段。

2、影像学检查

影像学检查包括超声、CT、磁共振成像等技术,适用于深部血管瘤的诊断。超声检查可显示血管瘤的血流情况,判断病变范围。磁共振成像能清晰显示血管瘤与周围组织的关系,为治疗方案制定提供依据。影像学检查具有无创、直观的优点,能准确评估血管瘤的深度和范围。

3、病理活检

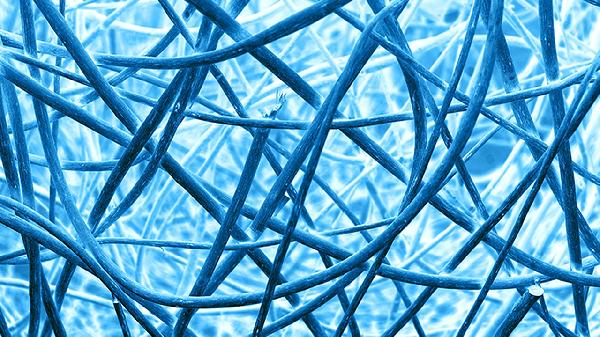

病理活检是确诊血管瘤的金标准。医生通过穿刺或手术切除获取少量病变组织,在显微镜下观察细胞形态。病理检查能明确区分血管瘤与其他相似疾病,如血管畸形或恶性肿瘤。活检结果对制定个体化治疗方案具有重要指导意义,但属于有创检查,通常在其他检查无法确诊时采用。

4、血管造影

血管造影适用于复杂或特殊部位的血管瘤诊断。通过向血管内注入造影剂,利用X线拍摄血管影像,能清晰显示血管瘤的供血动脉和引流静脉。血管造影对手术规划有重要价值,但属于有创检查,可能存在过敏反应等风险,需严格掌握适应症。

5、实验室检查

实验室检查包括血常规、凝血功能等检测,主要用于评估血管瘤患者的全身状况。某些特殊类型的血管瘤可能伴有血小板减少或凝血功能障碍,实验室检查有助于发现这些异常。虽然实验室检查不能直接诊断血管瘤,但对病情评估和治疗监测有辅助价值。

发现疑似血管瘤应及时就医检查,避免自行处理或延误治疗。日常应注意保护病变部位,避免外伤和摩擦。保持皮肤清洁,防止感染。定期复查监测血管瘤变化,遵医嘱进行规范治疗。婴幼儿血管瘤部分可自行消退,但需专业医生评估,不可盲目等待。

宝宝夜里呕吐拉肚子可能由喂养不当、胃肠功能紊乱、病毒性肠炎、细菌性肠炎、食物过敏等原因引起,可通过调整饮食、补液治疗、药物治疗等方式缓解。建议家长及时观察宝宝症状变化,必要时就医检查。

1、喂养不当

夜间过量喂食或进食不易消化的食物可能导致宝宝胃肠负担加重。表现为呕吐未消化奶块或食物残渣,大便酸臭伴有奶瓣。家长需减少单次喂养量,暂停添加新辅食,哺乳期母亲应避免高脂饮食。可遵医嘱使用枯草杆菌二联活菌颗粒调节肠道菌群。

2、胃肠功能紊乱

腹部受凉或昼夜温差大时易引发肠道蠕动异常。症状为呕吐物清亮、腹泻呈水样便但无发热。建议用温热毛巾敷肚脐周围,适当补充口服补液盐散预防脱水。避免夜间睡眠时腹部暴露,可配合使用蒙脱石散保护肠黏膜。

3、病毒性肠炎

轮状病毒或诺如病毒感染常见于婴幼儿,起病急骤且具有传染性。特征为喷射状呕吐伴蛋花汤样便,可能伴随低热。家长需做好排泄物消毒,使用利巴韦林颗粒抗病毒治疗时需监测肝功能。注意更换污染的床单衣物以防家庭传播。

4、细菌性肠炎

沙门氏菌或大肠杆菌感染多因食物污染导致。典型表现为黏液脓血便伴反复呕吐,体温可能超过38.5℃。需采集大便标本进行细菌培养,确诊后可选用头孢克肟颗粒抗菌治疗。患病期间应暂停所有乳制品摄入。

5、食物过敏

牛奶蛋白或鸡蛋过敏常见于添加辅食初期。除消化道症状外可能出现荨麻疹或面部水肿。家长需记录饮食日记,急性期可服用盐酸西替利嗪滴剂缓解过敏反应。深度水解配方奶粉可作为母乳替代品,过敏原检测有助于明确诱因。

保持宝宝臀部清洁干燥,每次便后用温水清洗并涂抹氧化锌软膏。准备专用消毒容器处理呕吐物,室内保持通风但避免直接吹风。观察尿量、精神状态等脱水征兆,若持续6小时无排尿或出现嗜睡需急诊处理。恢复期给予米汤、苹果泥等低渣饮食,逐步过渡到正常喂养。