| 1人回答 | 82次阅读

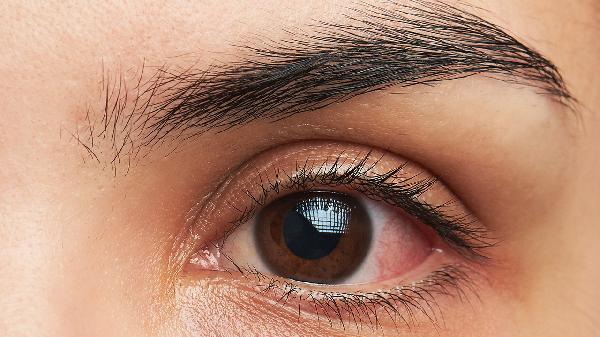

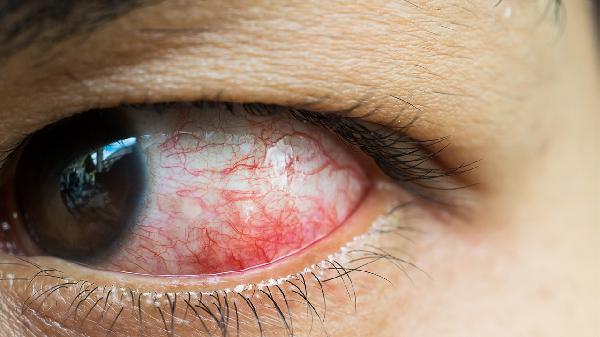

两岁宝宝结膜炎久治不愈可能与细菌感染、病毒感染、过敏反应、泪道阻塞或用药不当等因素有关。建议家长及时带宝宝就医复查,明确病因后调整治疗方案。

1、细菌感染

细菌性结膜炎通常由金黄色葡萄球菌或肺炎链球菌引起,表现为眼睑红肿、黄色分泌物增多。治疗需遵医嘱使用妥布霉素滴眼液、左氧氟沙星滴眼液等抗生素药物,同时用生理盐水清洁眼周分泌物。家长需注意避免宝宝揉眼,定期消毒毛巾等用品。

2、病毒感染

腺病毒或疱疹病毒可能导致病程迁延,症状包括水样分泌物、结膜滤泡增生。可遵医嘱使用更昔洛韦滴眼液、阿昔洛韦眼用凝胶等抗病毒药物。病毒感染具有传染性,家长应隔离宝宝的洗漱用品,避免与其他儿童接触。

3、过敏反应

尘螨、花粉等过敏原引发的过敏性结膜炎常伴随眼痒、频繁眨眼。需远离过敏原,并在医生指导下使用色甘酸钠滴眼液、奥洛他定滴眼液等抗过敏药物。冷敷可缓解症状,家长需定期清洗床单、毛绒玩具等易积尘物品。

4、泪道阻塞

先天性鼻泪管阻塞可能导致分泌物滞留,继发感染反复发作。表现为内眼角脓性分泌物和溢泪。可通过泪囊按摩促进疏通,严重时需进行泪道探通术。家长按摩前应剪短指甲,沿鼻梁侧向下轻柔按压泪囊区。

5、用药不当

自行停药或未按疗程用药易导致细菌耐药。部分家长误用激素类眼药水可能加重病情。建议严格遵循医嘱用药,完成整个疗程。滴眼药时需轻拉下眼睑形成囊袋,避免药瓶接触眼部。

日常护理需保持宝宝双手清洁,勤换枕巾并使用独立洗脸盆。饮食上增加富含维生素A的胡萝卜、南瓜等食物,避免辛辣刺激。外出时可佩戴防紫外线儿童太阳镜,减少风沙刺激。若症状持续超过两周或出现角膜混浊、畏光等情况,需立即就诊排查角膜炎等并发症。

两只眼睛散光度数相差太大可通过佩戴眼镜、角膜接触镜、屈光手术、视觉训练、定期复查等方式矫正。散光差异大通常由先天性角膜发育异常、后天性角膜损伤、圆锥角膜、眼部手术史、不良用眼习惯等原因引起。

1、佩戴眼镜

框架眼镜是最常见的矫正方式,通过柱镜片补偿散光差异。对于规则散光,可选用球柱联合镜片;对于不规则散光,需定制硬性高透氧角膜接触镜。配镜前需进行主觉验光与角膜地形图检查,避免过度矫正导致视疲劳。儿童患者建议每半年复查一次,及时调整镜片度数。

2、角膜接触镜

硬性角膜接触镜能更好矫正不规则散光,尤其适合圆锥角膜患者。日戴型RGP镜片可形成规则光学表面,减少像差。软性散光隐形眼镜适用于低中度规则散光,但需注意镜片轴向稳定性。使用接触镜需严格遵循护理流程,避免角膜感染。

3、屈光手术

对于成年后度数稳定的患者,可考虑激光角膜切削术或眼内晶体植入术。全飞秒激光可精准矫正600度以内散光,ICL晶体植入适用于超高度散光。术前需评估角膜厚度与眼底状况,术后需长期使用人工泪液预防干眼症。

4、视觉训练

针对因散光差异导致的双眼视功能异常,可进行融像训练与调节训练。使用偏振立体图改善同时视功能,通过反转拍锻炼调节灵敏度。训练需在视光师指导下进行,每周3-5次,持续2-3个月可改善视疲劳症状。

5、定期复查

青少年每3-6个月需复查验光,监测散光变化趋势。成年人每年应进行角膜地形图检查,早期发现圆锥角膜病变。出现突发视力下降、视物变形时,需立即排查角膜水肿或视网膜病变。日常需控制电子屏幕使用时间,保证充足睡眠。

建议保持每天2小时以上户外活动,阳光中的紫外线有助于延缓眼轴增长。阅读时保持30厘米用眼距离,每40分钟远眺5分钟。饮食中多摄入富含叶黄素的深色蔬菜与富含DHA的海鱼,避免高糖饮食加速近视发展。出现持续性视物模糊或头痛时,应及时到眼科进行专业验光检查。