| 1人回答 | 40次阅读

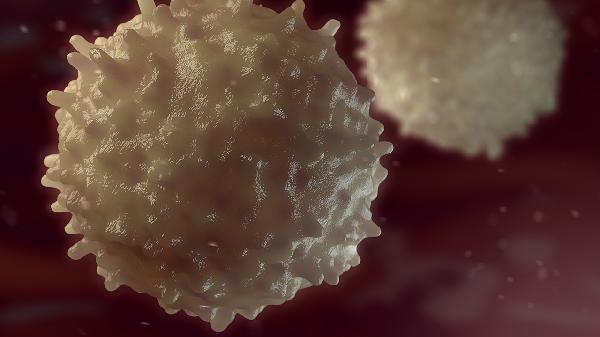

四岁儿童白血病的早期症状主要有发热、贫血、出血倾向、淋巴结肿大、骨关节疼痛等。白血病是造血系统的恶性疾病,早期症状可能不典型,家长需密切观察儿童身体变化,发现异常及时就医。

儿童白血病早期常出现不明原因发热,体温可能反复升高,使用常规退热药物效果不佳。发热可能与白血病细胞异常增殖导致免疫功能下降有关,容易合并感染。家长需注意监测体温变化,避免儿童受凉或接触感染源,发热持续不退时应尽快就医检查血常规。

白血病患儿早期可能出现面色苍白、乏力、活动后气促等贫血表现。贫血是由于异常增生的白血病细胞抑制了正常造血功能,导致红细胞生成减少。家长需观察儿童日常活动耐力,若出现明显疲倦、食欲减退或皮肤黏膜苍白,建议及时进行血液检查。

皮肤瘀斑、鼻出血、牙龈出血等异常出血现象可能是白血病早期信号。白血病会导致血小板减少或功能异常,影响凝血功能。家长需注意儿童皮肤是否出现不明原因青紫斑点,刷牙时牙龈是否易出血,轻微外伤后出血时间是否延长,这些情况均需警惕。

颈部、腋下或腹股沟等部位出现无痛性淋巴结肿大需引起重视。白血病细胞可能浸润淋巴系统导致淋巴结异常增大,肿大的淋巴结通常质地较硬且活动度差。家长在给儿童洗澡或更衣时应检查体表淋巴结,发现直径超过1厘米的肿块应及时就医。

部分患儿会表现为四肢或背部持续性疼痛,夜间可能加重。白血病细胞在骨髓内大量增殖会导致骨膜受牵拉或骨质破坏,引发疼痛。家长需关注儿童是否出现行走姿势改变、拒绝活动或夜间哭闹等情况,这些症状容易被误认为生长痛,需通过医学检查鉴别。

家长应定期带儿童进行健康体检,注意保持均衡饮食,适当增加富含优质蛋白和铁质的食物如瘦肉、动物肝脏等,避免接触放射性物质或化学毒物。发现上述任何症状持续存在或加重时,须立即前往医院儿科或血液科就诊,通过血常规、骨髓穿刺等检查明确诊断。早期发现和治疗对改善白血病预后至关重要,家长切勿自行用药或延误就医时机。

药物引发的过敏性紫癜是一种由药物过敏反应导致的血管炎性疾病,主要表现为皮肤紫癜、关节肿痛、腹痛及肾脏损害。常见诱发药物有青霉素类、头孢菌素类、解热镇痛药、磺胺类及抗癫痫药等。患者需立即停用可疑药物,并遵医嘱使用抗组胺药、糖皮质激素或免疫抑制剂治疗。

青霉素类药物如阿莫西林胶囊可能通过IgE介导的过敏反应诱发过敏性紫癜。患者除皮肤紫癜外,可能伴随荨麻疹、血管性水肿等症状。治疗需停用药物,并遵医嘱使用氯雷他定片缓解过敏症状,严重时需静脉注射地塞米松磷酸钠注射液。用药期间需监测肾功能,避免交叉过敏。

头孢克肟颗粒等头孢菌素类药物可能引发Ⅲ型变态反应,导致免疫复合物沉积于血管壁。典型表现为下肢对称性紫癜,部分患者出现血尿或蛋白尿。治疗需联合使用泼尼松片和维生素C片,必要时采用人免疫球蛋白静脉注射。用药前应详细询问过敏史,皮试阴性者仍可能发生迟发型过敏。

对乙酰氨基酚片等非甾体抗炎药可能通过抑制环氧化酶途径诱发超敏反应。临床特征为用药后24小时内出现紫癜伴发热,严重者可发生消化道出血。治疗需立即停药,使用马来酸氯苯那敏片抗过敏,同时辅以复方甘草酸苷胶囊保护血管内皮。有哮喘或鼻息肉病史者需慎用此类药物。

复方磺胺甲噁唑片可能通过代谢产物半抗原触发免疫反应,引起皮肤紫癜合并黏膜溃疡。特征性表现为固定性药疹样皮损,可累及口腔生殖器黏膜。治疗需停用磺胺药物,采用醋酸泼尼松龙片联合芦丁片治疗,严重者需血浆置换。用药期间应充分水化以预防结晶尿。

卡马西平片等抗癫痫药物可能诱发过敏性紫癜伴嗜酸性粒细胞增多综合征。临床表现为紫癜进展迅速,常合并肝功能异常和淋巴结肿大。治疗需换用其他抗癫痫药物如左乙拉西坦片,同时使用甲泼尼龙琥珀酸钠注射液控制炎症反应。用药前HLA-B*1502基因筛查可降低风险。

药物过敏性紫癜患者应建立详细的用药记录本,标注所有曾引发过敏的药物名称。日常避免接触同类或结构相似药物,饮食宜选择低敏食物如粳米、白菜等,补充维生素C丰富的水果如猕猴桃。恢复期可进行散步等低强度运动,但需避免剧烈运动导致紫癜加重。出现新发皮肤瘀点、腹痛或血尿时应立即复诊,长期随访尿常规监测肾脏损害。