| 1人回答 | 77次阅读

两次杀幽门螺杆菌治疗间隔一般需要3-6个月,具体时间需根据患者个体情况、药物敏感性及医生评估决定。

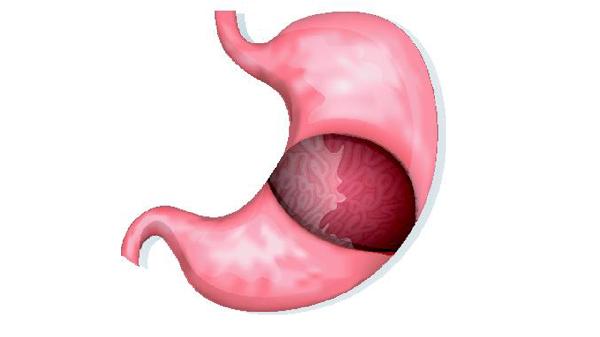

首次治疗失败后,医生通常会建议间隔3个月以上再进行第二次治疗。这段时间可帮助胃肠黏膜修复,减少抗生素耐药性风险,同时通过胃镜或呼气试验复查确认疗效。间隔期内需避免自行使用抗生素,严格遵医嘱调整饮食,如分餐制、减少辛辣刺激食物摄入,并补充益生菌调节肠道菌群。若患者存在严重胃炎、胃溃疡等并发症,可能需要延长间隔至6个月,确保黏膜充分愈合后再进行后续治疗。

完成首次治疗后,即使症状缓解也需按时复查。日常需注意餐具消毒、避免共用餐具,减少外出就餐频率。家庭成员建议同步筛查,防止交叉感染。若出现持续腹痛、反酸等症状加重,应及时复诊调整方案,不可自行缩短或延长治疗间隔。

乙肝肝硬化主要通过血液传播、母婴传播、性接触传播和医源性传播四种途径传染,其传染性与乙肝病毒活跃程度直接相关。

接触被乙肝病毒污染的血液或血制品可能感染,如共用注射器、纹身器械消毒不彻底。患者需定期监测病毒载量,医生可能建议使用恩替卡韦、替诺福韦等抗病毒药物。

携带乙肝病毒的孕妇可能在分娩过程中将病毒传染给新生儿。新生儿出生后需立即接种乙肝疫苗和免疫球蛋白,哺乳期母亲若病毒载量高应避免母乳喂养。

无防护性行为可能造成病毒传播。建议配偶及性伴侣接种乙肝疫苗,感染者需进行抗病毒治疗控制病毒复制,常用药物包括拉米夫定、阿德福韦酯等。

医疗器械消毒不彻底或输血筛查疏漏可能导致传播。医疗机构需严格执行消毒规范,患者应避免在不正规场所进行创伤性操作。

日常避免共用剃须刀等个人物品,家庭成员建议接种疫苗,确诊患者需每3-6个月复查肝功能与病毒学指标。