| 1人回答 | 88次阅读

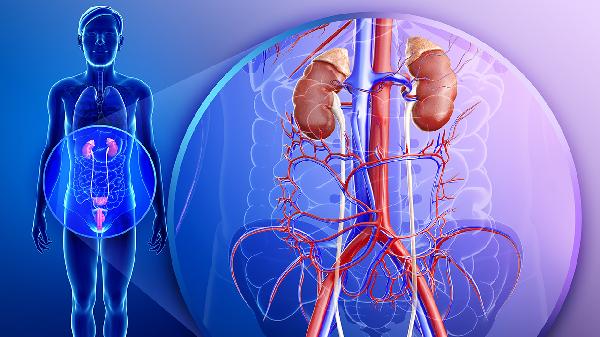

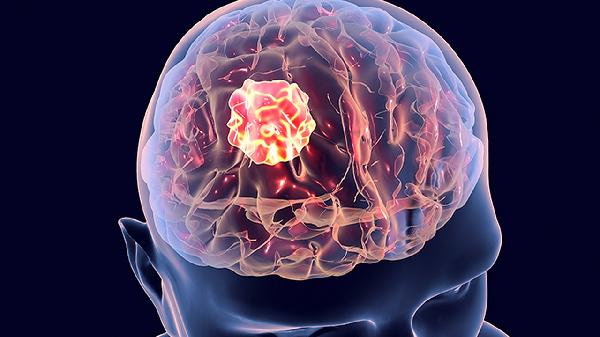

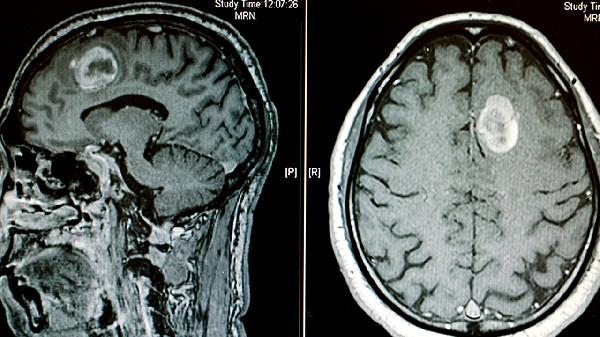

左脑中动脉动脉瘤可通过血管内介入治疗、开颅夹闭手术、药物治疗、定期随访观察、生活方式调整等方式干预。左脑中动脉动脉瘤通常由高血压、动脉粥样硬化、先天性血管异常、外伤、感染等因素引起。

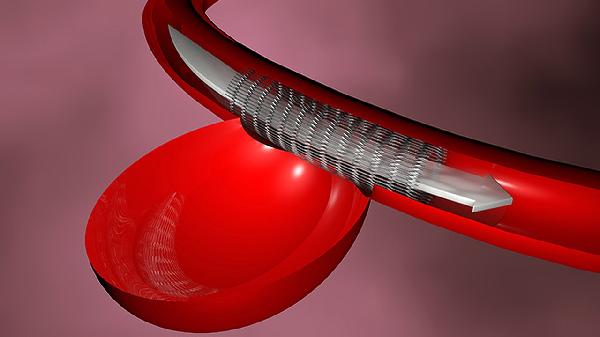

1、血管内介入治疗

血管内介入治疗是微创手术,通过股动脉穿刺将弹簧圈或支架植入动脉瘤内,促进血栓形成以隔绝瘤体。适用于瘤体较小或位置深在的患者,术后恢复较快,但可能存在弹簧圈移位或血管痉挛等风险。需配合抗血小板药物如阿司匹林肠溶片、硫酸氢氯吡格雷片预防血栓,术后定期复查脑血管造影评估疗效。

2、开颅夹闭手术

开颅夹闭术需在显微镜下暴露动脉瘤,用钛夹阻断瘤颈血流。适用于瘤体较大、形态复杂或合并血肿的情况,可彻底消除破裂风险,但手术创伤较大。术前需评估脑组织耐受性,术后可能需使用甘露醇注射液减轻脑水肿,或尼莫地平片预防脑血管痉挛。术后可能出现脑脊液漏、感染等并发症。

3、药物治疗

对于未破裂的小动脉瘤或手术禁忌者,可遵医嘱使用降压药如苯磺酸氨氯地平片控制高血压,阿托伐他汀钙片稳定斑块。若合并头痛可使用布洛芬缓释胶囊对症处理,但需避免含咖啡因药物。药物治疗需每3-6个月复查CTA或MRA监测瘤体变化,期间出现剧烈头痛、呕吐需立即就诊。

4、定期随访观察

直径小于5毫米的无症状动脉瘤可暂不手术,但需每6-12个月进行脑血管影像学检查。随访期间应严格控制血压低于140/90mmHg,避免剧烈运动或情绪激动。若发现瘤体增长、形态不规则或出现局灶神经症状如言语障碍,需及时升级治疗。

5、生活方式调整

戒烟并避免二手烟,尼古丁会加速血管壁损伤。限制钠盐摄入每日不超过5克,增加蔬菜水果补充钾镁元素。保持规律有氧运动如步行,每周3-5次,避免举重等憋气动作。学会压力管理技巧,睡眠时抬高床头15度以减少夜间血压波动。

确诊左脑中动脉动脉瘤后应避免用力排便、剧烈咳嗽等增加颅内压的行为,日常监测血压并记录波动情况。饮食宜选用富含维生素C的柑橘类水果和深绿色蔬菜,有助于维持血管弹性。突发剧烈头痛伴恶心呕吐或意识改变时,须立即平卧并呼叫急救,转运过程中保持头部稳定。术后患者需按医嘱完成康复训练,尤其关注语言功能恢复,定期神经科随访评估认知功能与运动协调性。

宝宝吃海鲜后出现皮肤过敏可能与食物过敏反应有关,通常表现为皮肤瘙痒、红肿或皮疹等症状。海鲜过敏主要由免疫系统对海鲜中的蛋白质产生异常反应引起,常见过敏原有虾、贝类、鱼类等。建议家长立即停止给宝宝食用海鲜,并观察症状变化,若出现呼吸困难、面部肿胀等严重反应需紧急就医。轻度过敏可通过冷敷缓解瘙痒,必要时在医生指导下使用氯雷他定糖浆、西替利嗪滴剂或地氯雷他定干混悬剂等抗过敏药物。

1、免疫反应

海鲜过敏是免疫系统将海鲜蛋白误判为有害物质引发的过度反应。典型症状包括皮肤荨麻疹、眼睑肿胀或口周红斑,可能与组胺释放有关。家长需记录宝宝进食海鲜的种类和过敏症状,避免再次接触同类食物。医生可能建议进行血清特异性IgE检测或皮肤点刺试验以明确过敏原。

2、遗传因素

父母有食物过敏史的宝宝发生海鲜过敏概率较高。这类患儿往往伴有特应性皮炎或过敏性鼻炎等特应性疾病。家长应特别关注家族过敏史,在添加海鲜辅食前咨询儿科医生。对于高风险婴儿,建议延迟引入甲壳类海鲜至3岁后。

3、消化系统未成熟

婴幼儿肠道屏障功能发育不完善,大分子蛋白质易透过肠壁进入血液引发过敏。表现为进食海鲜后除皮肤症状外,还可能伴有腹泻或呕吐。家长应遵循由少到多、由单一到多样的原则逐步引入海鲜,首次尝试时给予微量并观察72小时。

4、交叉过敏

对尘螨过敏的宝宝可能对甲壳类海鲜出现交叉反应,因两者含有相似的致敏蛋白。这类患儿接触虾蟹后可能出现速发型过敏反应。家长需注意居家环境除螨,同时避免让宝宝接触海鲜制品。医生可能推荐随身携带肾上腺素自动注射笔以备急救。

5、添加剂诱发

部分海鲜加工品中的亚硫酸盐等防腐剂可能加重过敏反应。症状除皮肤表现外还可出现喘息或腹痛。家长应选择新鲜海鲜并彻底清洗烹调,避免购买含防腐剂的即食海产品。对于化学添加剂敏感者,医生可能开具孟鲁司特钠颗粒辅助治疗。

日常护理中家长应详细阅读食品标签,避免宝宝摄入含海鲜成分的加工食品。哺乳期母亲若发现宝宝对海鲜过敏,需暂时忌口相关食物。保持宝宝皮肤清洁湿润有助于缓解瘙痒,洗澡水温不宜过高。建议定期随访过敏专科医生,根据情况考虑口服免疫疗法等长期管理方案。家中可备有医用冷敷贴和儿童专用保湿霜应对轻微过敏症状。