弥散性血管内凝血怎么治疗

血液内科编辑

医颗葡萄

血液内科编辑

医颗葡萄

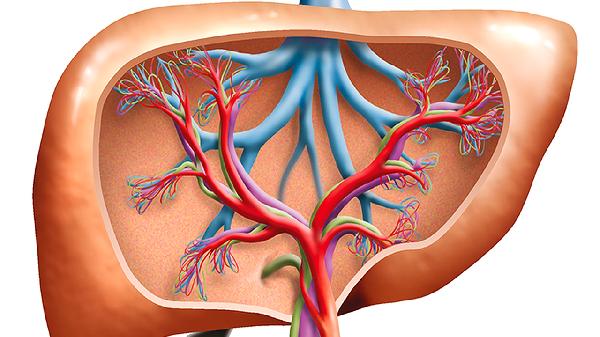

关键词: #血管

血液内科编辑

医颗葡萄

血液内科编辑

医颗葡萄

关键词: #血管

弥散性血管内凝血可通过病因治疗、抗凝治疗、替代治疗、抗纤溶治疗、器官功能支持等方式治疗。弥散性血管内凝血通常由感染、恶性肿瘤、创伤、产科并发症、严重肝病等原因引起。

针对原发病进行积极治疗是控制弥散性血管内凝血的关键。感染患者需使用抗生素控制感染,恶性肿瘤患者需进行化疗或手术,创伤患者需及时清创止血,产科并发症需终止妊娠并纠正休克。

肝素是常用的抗凝药物,可抑制凝血酶形成。低分子肝素出血风险较小,适用于非出血倾向患者。抗凝血酶Ⅲ制剂可用于抗凝血酶缺乏患者。抗凝治疗需监测凝血功能,避免加重出血。

血小板输注适用于血小板显著减少伴出血患者。新鲜冰冻血浆可补充凝血因子。冷沉淀物富含纤维蛋白原,适用于低纤维蛋白原血症。替代治疗需根据实验室检查结果个体化调整。

氨甲环酸可抑制纤溶系统过度激活。氨基己酸通过竞争性抑制纤溶酶原发挥作用。抗纤溶药物仅适用于明确纤溶亢进且无血栓风险患者,需谨慎使用避免加重微血栓形成。

呼吸衰竭患者需机械通气支持。急性肾损伤需进行连续性肾脏替代治疗。休克患者需液体复苏和血管活性药物维持血压。多器官功能衰竭需重症监护和综合支持治疗。

患者需卧床休息,避免剧烈活动加重出血。饮食宜选择易消化、富含维生素K的食物如菠菜、西兰花,但需注意与抗凝药物的相互作用。保持皮肤清洁,预防压疮。定期监测凝血功能、血小板计数等指标。出现新发出血点、意识改变等表现需立即就医。恢复期可进行适度活动促进血液循环,但需避免创伤。长期随访监测血栓和出血风险。