机械通气对肺外器官功能的影响

呼吸内科编辑

健康解读者

呼吸内科编辑

健康解读者

关键词: #器官

呼吸内科编辑

健康解读者

呼吸内科编辑

健康解读者

关键词: #器官

机械通气可能通过多种机制影响肺外器官功能,主要涉及血流动力学改变、炎症反应激活、氧供需失衡、神经内分泌调节异常以及代谢紊乱五个方面。

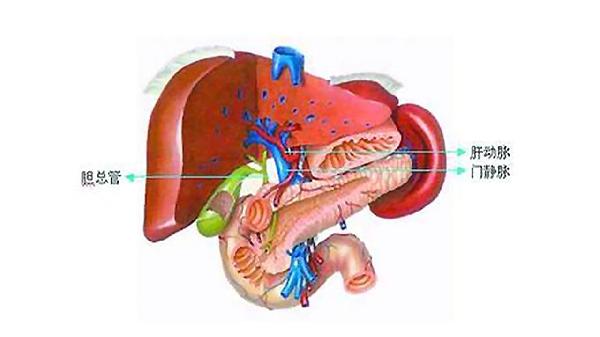

正压通气导致胸腔内压升高,减少静脉回心血量,可能引发心输出量下降。这种血流动力学变化可进一步影响肾脏灌注,导致尿量减少;同时肝脏门静脉血流减少可能引发肝功能异常。临床需密切监测血压、中心静脉压等指标,必要时调整通气参数或使用血管活性药物。

机械通气可能激活全身炎症反应综合征,促炎细胞因子通过血液循环影响远端器官。这种炎症级联反应可能加重急性肾损伤,诱发肠黏膜屏障功能障碍。采用肺保护性通气策略可降低肺泡过度牵张,减少炎症介质释放。

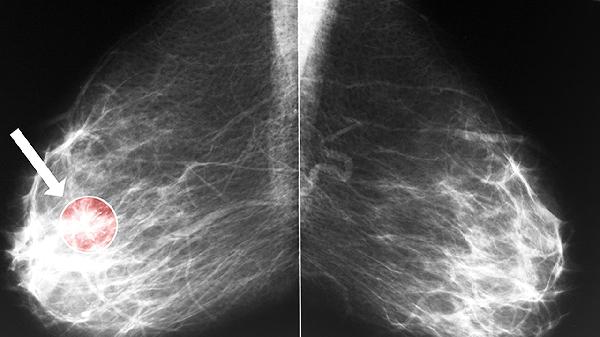

通气/血流比例失调可能导致组织氧合不足,尤其影响高耗氧器官如大脑和心肌。长时间低氧状态可造成认知功能障碍和心肌缺血。通过优化呼气末正压、维持合适血红蛋白水平等措施可改善氧输送。

正压通气刺激肺牵张感受器,通过迷走神经反射抑制胃肠蠕动,导致腹胀和消化吸收障碍。深度镇静药物使用可能进一步抑制肠神经系统功能。早期肠内营养支持联合胃肠动力药物有助于维持肠道功能。

呼吸性碱中毒常见于过度通气,可能诱发低磷血症和低钾血症;应激状态下的高分解代谢易导致负氮平衡。定期监测动脉血气与电解质,针对性补充磷酸盐、钾离子等营养素,必要时给予代谢支持治疗。

实施机械通气期间应重视多器官功能监测,每日评估意识状态、尿量、肝功能指标及胃肠耐受性。营养支持建议采用阶梯式策略,初始以低热卡喂养为主,逐步过渡至目标量;优先选择经鼻胃管途径,添加谷氨酰胺等肠黏膜保护成分。体位管理采用30-45度半卧位,每2小时协助患者进行被动肢体活动,预防深静脉血栓。对于长期通气患者,需制定个体化的呼吸肌训练计划,包括腹式呼吸锻炼和渐进性抗阻训练,促进膈肌功能恢复。心理干预方面可通过环境调整、音乐疗法缓解焦虑,家属参与护理可改善患者治疗依从性。