血小板聚集率高是什么原因造成的

血液内科编辑

医路阳光

血液内科编辑

医路阳光

关键词: #血小板

血液内科编辑

医路阳光

血液内科编辑

医路阳光

关键词: #血小板

血小板聚集率高可能由遗传因素、血脂异常、炎症反应、糖尿病、药物影响等原因引起。

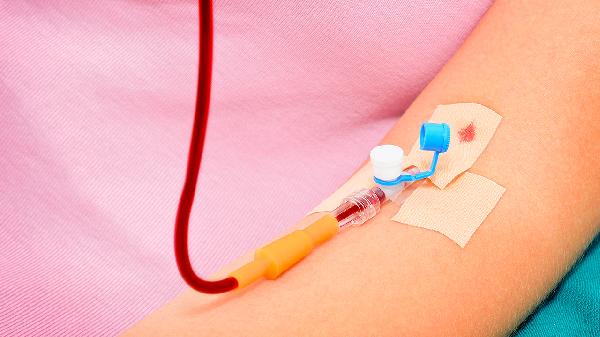

部分人群存在先天性血小板功能异常,如血小板膜糖蛋白缺陷等遗传性疾病,会导致血小板过度活化。这类患者需通过基因检测确诊,治疗上需在医生指导下使用抗血小板药物,同时避免剧烈运动和外伤。

低密度脂蛋白胆固醇升高会促进血小板活化因子释放,导致血小板黏附聚集能力增强。常伴随动脉粥样硬化斑块形成,可能出现胸闷、头晕等症状。需控制脂肪摄入,必要时使用他汀类药物调节血脂。

感染或自身免疫性疾病引发的炎症状态会使C反应蛋白等炎性介质升高,刺激血小板活化。常见于风湿性关节炎、系统性红斑狼疮等疾病,可能伴有关节肿痛、发热等表现。需积极控制原发炎症,急性期可短期使用非甾体抗炎药。

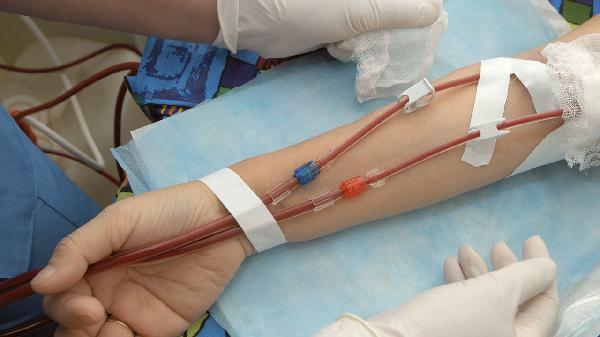

长期高血糖状态导致血管内皮损伤,促使血小板在受损部位异常聚集。患者多合并微循环障碍,可能出现视物模糊、手足麻木等症状。需严格控糖,定期监测糖化血红蛋白,必要时联合使用抗血小板药物。

部分激素类药物、促红细胞生成素等会刺激骨髓造血功能,导致血小板生成增多。通常停药后可逐渐恢复,用药期间需定期监测血常规,避免与其他影响凝血功能的药物联用。

日常应注意保持低脂低糖饮食,多摄入深海鱼类、坚果等富含欧米伽3脂肪酸的食物;适度进行快走、游泳等有氧运动,每周3-5次,每次30分钟以上;戒烟限酒,保证充足睡眠;定期检测血小板计数和聚集功能,40岁以上人群建议每年进行心脑血管风险评估。出现不明原因出血或血栓症状时应及时就医。