功能性胃肠病的原因有哪些 揪出导致功能性胃肠病的五个病因

消化内科编辑

健康科普君

消化内科编辑

健康科普君

消化内科编辑

健康科普君

消化内科编辑

健康科普君

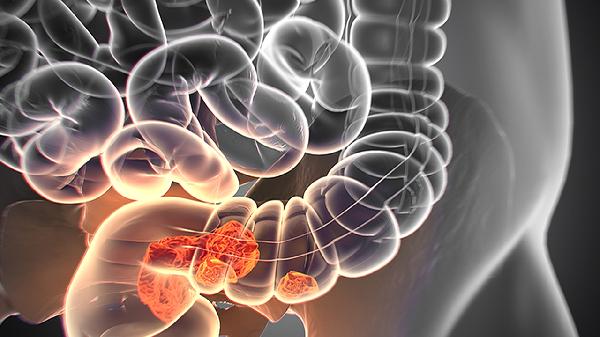

功能性胃肠病可能由胃肠动力异常、内脏高敏感性、肠道菌群失衡、精神心理因素、中枢神经系统调节紊乱等原因引起。

胃肠蠕动节律紊乱是功能性胃肠病的重要发病机制。部分患者存在胃排空延迟或肠传输加快,导致早饱、腹胀或腹泻等症状。这类情况可通过胃肠动力检测明确,调整饮食结构和进食频率有助于改善症状。

患者对正常胃肠扩张刺激的痛阈降低,轻微压力即可诱发疼痛不适。这种异常感知与肠道神经末梢敏化有关,可能与脑肠轴功能失调存在关联。临床常用内脏敏感试验进行评估。

肠道微生物组成改变会影响消化吸收功能和免疫调节。某些菌群过度增殖可能产生过多气体和代谢产物,刺激肠黏膜引发不适。粪便菌群检测可发现双歧杆菌等有益菌减少,而产气荚膜梭菌等条件致病菌增加。

焦虑抑郁等情绪障碍通过脑肠轴影响胃肠功能。长期精神紧张会导致自主神经功能紊乱,使胃肠分泌和运动异常。这类患者常伴有睡眠障碍和躯体化症状,心理评估显示焦虑抑郁量表评分升高。

大脑对胃肠信号的处理异常是功能性胃肠病的核心机制。某些神经递质如5-羟色胺分泌失调,会影响肠神经系统功能。功能性磁共振显示这类患者大脑处理内脏疼痛的区域活动异常。

建立规律作息习惯有助于维持胃肠生物钟稳定,建议每日固定三餐时间并保证7-8小时睡眠。适度进行有氧运动如快走、游泳可促进胃肠蠕动,每周保持3-5次、每次30分钟以上。饮食上增加膳食纤维摄入,选择燕麦、红薯等富含可溶性纤维的食物,限制产气食品如豆类、碳酸饮料的摄入。注意记录饮食与症状的关系,避免诱发不适的特定食物。保持心情愉悦,可通过正念冥想等方式缓解压力,必要时寻求专业心理支持。症状持续或加重时应及时就医,完善相关检查排除器质性疾病。